― 2050年の水素エネルギーとインフラ ― 未来を支えるクリーンなエネルギーの可能性とは?

更新日時:2024.05

日本政府は、2023年6月6日に水素基本戦略を改定し、2040年までに年間1,200万トンの水素を導入する目標を設定しました。今後10年間に官民で150兆円超のGX関連投資を引き出すべく、国による20兆円規模の先行投資支援を行う方針を示していいますが、実現の可能性としてはどうでしょうか。

2050年の水素エネルギー社会のメリットと展望

水素は様々な方法で作ることができ、燃やしても二酸化炭素(CO2)を排出しないため、に。環境に優しく、脱炭素社会の実現に貢献できると期待されています。またエネルギーキャリアとしてエネルギーを「ためる」、「はこぶ」、「つかう」ことができるため、再生可能エネルギーなど余った電力で水素をつくり、エネルギーを貯めて必要な時に使うことができます。日本ではエネルギー輸入が多いですが、水素の製造が進めばエネルギーの国内自給を進めることができるでしょう。万が一地震や台風など自然災害が発生し停電が起きた場合でも、貯めておいた水素エネルギーを活用し、電気や熱などを供給することが可能です。

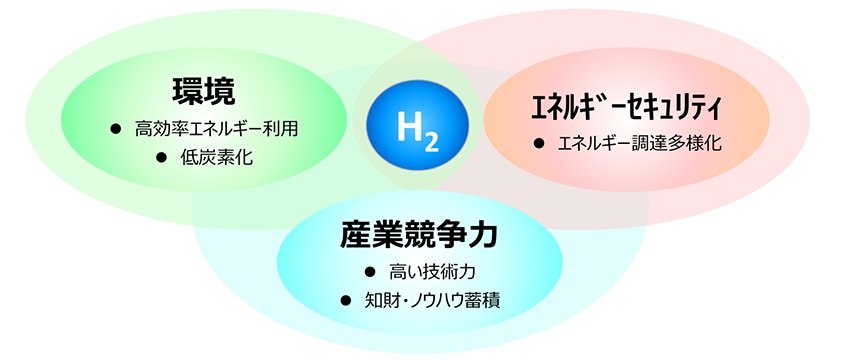

水素エネルギー利活用の3つの視点

2050年の水素エネルギーの導入に向けた取り組み

2050年は、日本全体でCO2の排出量と吸収量が差し引きゼロとなるカーボンニュートラル実現の目標の年です。この目標達成には、水素活用が不可欠となります。水素基本戦略では水電解装置や燃料電池、など9技術を戦略分野に重点的支援を行うとしており、輸送手段などの産業面でも水素の消費を拡大していく意向が示されています。環境省では地方自治体と連携して、再生可能エネルギーなどの地域資源を活用した、地域密着型の水素サプライチェーンの構築に取り組んでいます。例えば、北海道の鹿追町と帯広市では酪農・畜産が活発な土地柄を活かし、家畜のふん尿から水素を生成する「しかおい水素ファーム」を開所。宮城県富谷市では、太陽光発電を利用して生成した水素を持ち運びできるようにした「水素吸蔵合金カセット」を使った水素サプライチェーンが実証されています。

水素社会実現に向けた課題

水素を普及させるためには、他のエネルギーと同様に「つくる」・「はこぶ」・「つかう」というサプライチェーンの整備が必要です。水素は水の電気分解や、バイオガス・廃プラスチックから生成され、導管やトラックで運ばれ、使う先の施設や設備で使用されます。水素エネルギー市場の拡大には十分なグリーン水素の供給量が必要な半面、それを使う魅力的な活用先も必要でしょう。

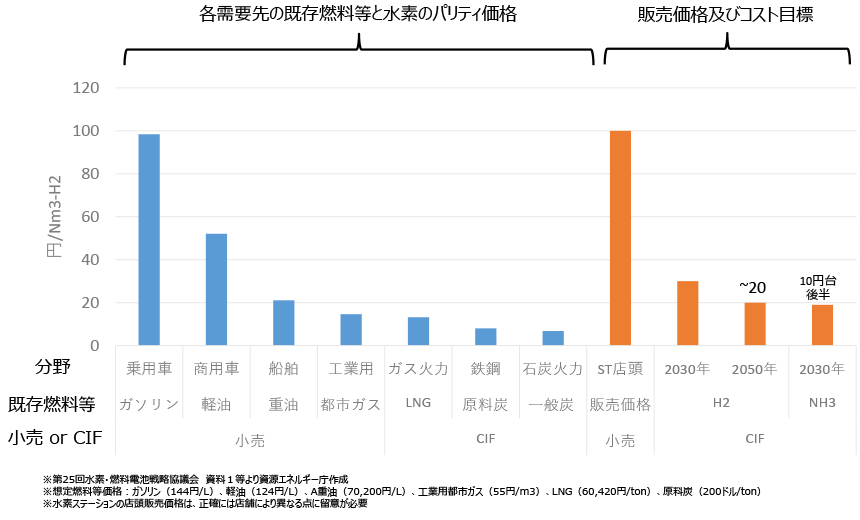

各国では、サプライチェーン創出に向けた動きが活発化し、日本においても、水素を活用するための技術開発や、規則・補助制度の策定などを含めたインフラ整備が進んでいます。また、水素の価格についても現段階ではハイコストですが、普及に向けて既存燃料との価格差を補填する補助も検討されています。

(参考)多様な需要先と既存燃料等とのパリティ価格

まとめ

数年前までは夢の資源と言われていた水素ですが、水素エネルギーの導入に向けた水素社会の姿が見えつつあります。ヤンマーエネルギーシステムでは、脱炭素実現に向けて、従来の都市ガス・LPG・バイオガスに水素も加えた多燃料対応と1MW以下の発電容量に対応する小型の分散型エネルギーシステムでお客様へ複数の選択肢を提供してまいります。お客様の脱炭素に向けた課題について是非お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

ご不明点、ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。