2024.05.28

アグリテックとは?メリットや市場規模・テクノロジーの事例を紹介

世界では今、ICTやロボット技術を活用した「アグリテック」と呼ばれる新しい農業が注目を集めています。

この記事では、現在の日本の農業の課題について触れながら、アグリテックによって得られるメリットやその市場規模、テクノロジーの事例をわかりやすくご紹介します。

最先端技術を活用した現在の、そして未来の農業の在り方についてヤンマーと一緒に学んでいきましょう。

アグリテックとは?

アグリテックとは、農業(Agriculture)とテクノロジー(Technology)を組み合わせて作られた造語で、ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用した新しい農業の形です。

日本では、農林水産省が推奨する「スマート農業」と同じ意味で用いられています。

アグリテックとフードテックの違い

アグリテックと似た言葉に「フードテック」があります。

こちらも、食料(Food)とテクノロジー(Technology)を掛け合わせた造語で、食の分野にロボット、AI、IoTなど先端技術を活用した新しいサービスやビジネスのことを言います。

アグリテックかフードテックか呼び方の違いはあるもののそれぞれの定義は曖昧で、その違いを明確に区別することは難しいと言われています。

この記事では、フードテックの中でも特に農業に特化した技術やサービスをアグリテックとしてご紹介していきます。

アグリテックが注目される理由

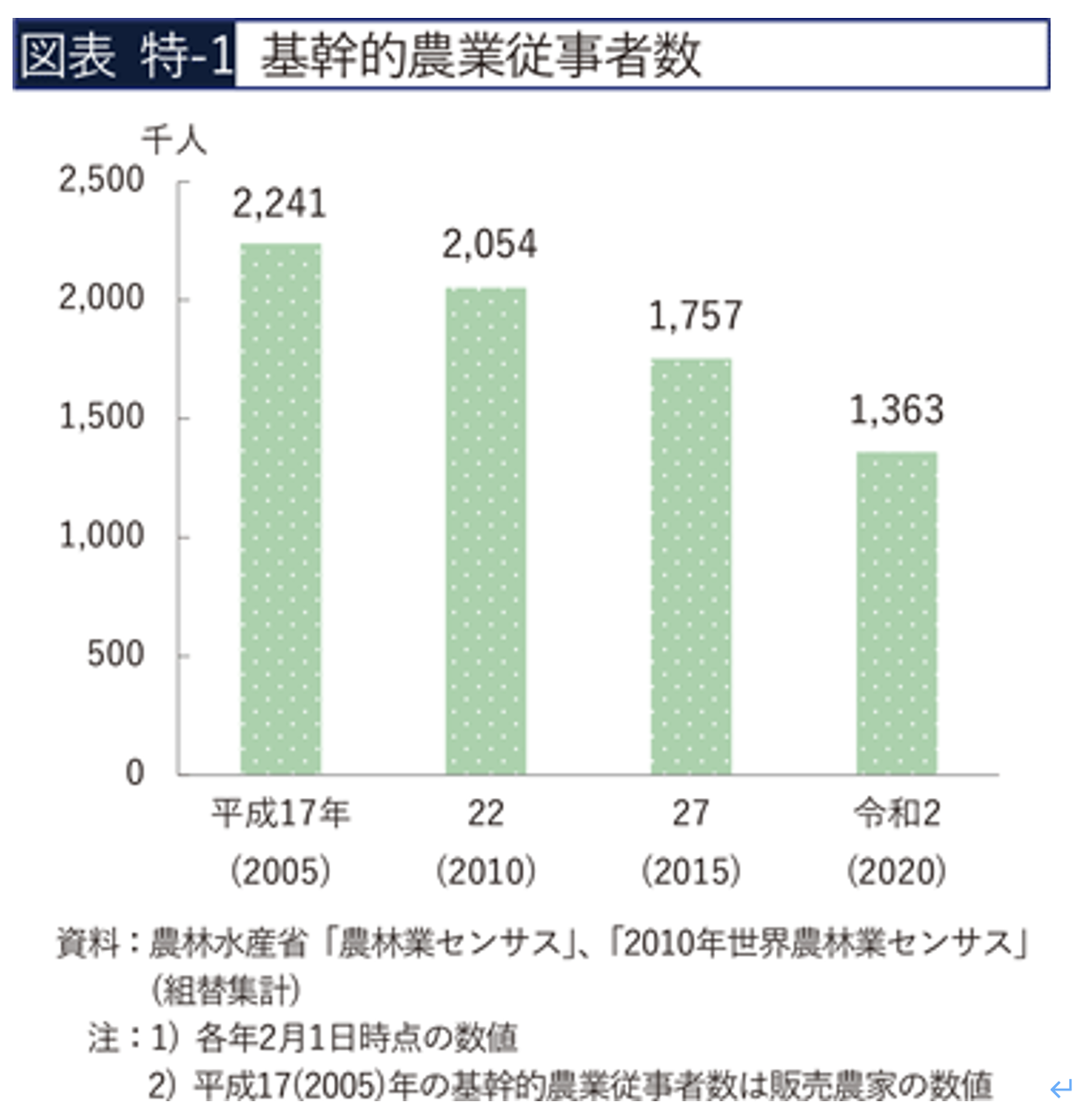

私たちが暮らす日本では、農業に携わる人の数が年々減少しています。農林水産省の「農業労働力に関する統計」によると、2020年の「基幹的農業従事者(個人で事業を行う経営体)」は136万3千人。2005年の224万1千人と比べて大きく減少していることがわかります。

引用:(1)基幹的農業従事者 – 農林水産省より

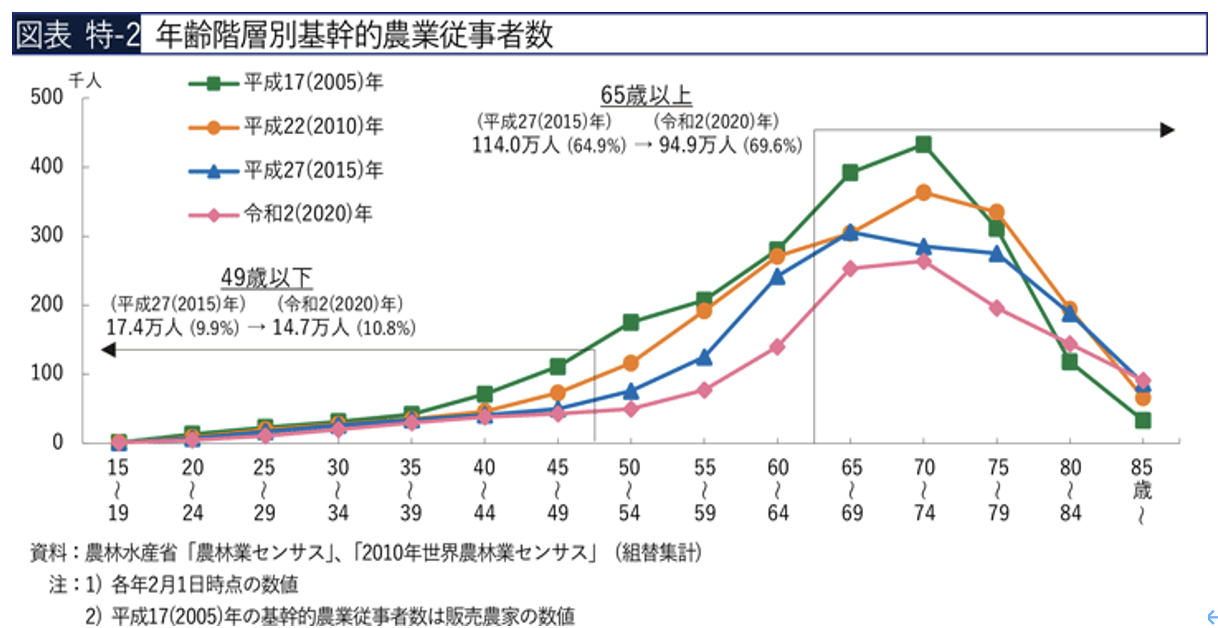

また、農業に携わる人々の高齢化も深刻な問題です。「基幹的農業従事者(個人で事業を行う経営体)」のうち、65歳以上の階層は全体の70%(94万9千人)を占めている一方、49歳以下の若年層の割合はたった11%(14万7千人)に留まっています。

高齢化の大きな原因の1つは、後継者不足です。若い世代が学業や就職で都会に出てしまい、後継ぎが見つからないまま農業をやめてしまうことで「耕作放棄地」の増加も課題となっています。

日本でアグリテックが注目されるもう1つの理由は、食料自給率の低下です。食料自給率とは、毎日私たちが口にしている食品のうち、日本国内で作られている食品の割合がどれくらい占めているかを表したものです。

食料自給率には、1日に摂取するカロリーのうち何%を国産の食品から摂取しているかを表した「カロリーベース」と、生産額のうち国内生産の額を表した「生産額ベース」がありますが、このうち日本の食料自給率はカロリーベースで38%、生産額ベースで63%です。

先進国であるアメリカ(カロリーベースで121%、生産額ベースで90%)、フランス(カロリーベースで131%、生産額ベースで82%)、ドイツ(カロリーベースで84%、生産額ベースで64%)と比べてみると、日本がいかに食料の輸入を海外に頼っているかがわかるかと思います。

このままでは、この先何らかの理由で海外からの輸入が難しくなった時に、私たち日本人は深刻な食糧不足に陥ってしまうかもしれません。

アグリテックによって得られるメリット

農業従事者の高齢化や食料不足をはじめとしたさまざまな農業の課題。その解決の一助となるのがアグリテックの存在です。ここからはより具体的にアグリテックの普及によって得られるメリットを確認していきましょう。

アグリテックのメリット|①営農コストの削減と人手不足の解消

アグリテックの普及による1つ目のメリットは、営農コストの削減と人手不足の解消です。 この記事を読んでいる方の中には、学校や家庭でお米や野菜を育てたことがある人もいるかと思います。自分で大切に育てたお米や野菜は、お店で買ったものとはまた違ったおいしさを感じることができますよね。

しかしその一方で、毎日の水やりを大変に感じたり、せっかく育てた野菜が害虫に食べられたりして台無しになってしまった経験を持つ人もいるでしょう。

農家で働く人たちは、家庭や学校で育てる何倍もの広い面積を使ってたくさんのお米や野菜を育てています。当然、多くの人手が必要になるのですが、先ほども述べたように日本の農家は人手不足と高齢化が深刻です。

こうした農家の人々の負担を減らし、より効率的な農業経営をサポートするのがアグリテックです。 トラクターをはじめとした農機の自動走行や遠隔操作、自動収穫ロボットや草刈りロボットなどが普及すれば、農作業の大幅な省力化、高能率化、高精度化が実現でき、少人数での農業経営が可能となります。

また、ロボットは人間のように作業をしている途中に集中力が切れたり、疲れたりすることはありません。夜間を含む24時間稼働が可能になれば、さらに多くの作物を栽培できるようになるでしょう。

アグリテックのメリット|②新規就農者への栽培技術の継承

アグリテックの2つ目のメリットは、新規就農者への栽培技術の継承です。

日本では農業従事者の高齢化が課題となっていますが、その一方で未経験から農業にチャレンジしたり、自分で土地と資金を調達して農業分野で起業したりする若者も増えています。

これから農業にチャレンジしようとする人の壁となるのが、作物の栽培をはじめとした農業経営の難しさです。

日本の農業は、熟練者の勘や経験に頼る部分が多く、これから農業をはじめる人に対し、そのノウハウを十分に伝えられないという課題がありました。

こうした課題にも、やはりアグリテックが活躍します。IoTによって熟練者の膨大なデータを集め、AIが分析することで経験のある農家のノウハウを見える化・データ化できれば、新規就農者に栽培技術をわかりやすく継承することができます。

他にも最先端の農業機械やロボットを積極的に活用すれば、重労働から解放され、より安全で快適な農作業が可能になるでしょう。

アグリテックの現状と市場規模

アグリテックの市場規模は年々拡大しており、農林水産省が発表した「我が国と世界の農業機械をめぐる動向」によると世界のアグリテック(農業農林水産省では「スマート農業」として提唱しており、アグリテックと同じ意味合い)の市場は、2019 年は約 132 億ドル、2025 年には約 220 億ドルにのぼると言われています。

そして日本のアグリテックの市場は、2019 年は約 8 億ドルであり、2025 年は約 14 億ドルとなると予測されています。

また、SDGsや環境を重視する国内外の動きがこれまで以上に加速していく中、農林水産省は、2050年に向けて持続可能な食料システムを構築すること、日本の農林水産業を取り巻く環境を変えていくことを目的に、2021年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定しました。

「みどりの食料システム戦略」は、食料、農林水産業の生産力の向上と持続性をイノベーションで実現することを目指したもので、生産、加工・流通、調達、消費における各段階において、環境負荷軽減に繋がる取り組みを推進しています。

こうした国からの後押しもあり、農業における省力化・高能率化・高精度化を実現できるアグリテックは、今後もますます市場が拡大していくと予測されています。

アグリテックが導入されている分野

未来の農業を支えるアグリテックは、どのような分野で導入されているのでしょうか?ここでは特に注目を集める3つの分野について詳しく見ていきましょう。

アグリテックが導入されている分野|①ロボット技術

農作業には種まきや農地の草刈りなど、人の手だけで行うには大変な重労働が多く存在します。農作業におけるロボット技術の進化は目覚ましく、リモコン操作で自走する「除草ロボット」や農薬を散布する「防除ロボット」が続々登場しています。人が入ることのできない場所や危険を伴う場所での作業をロボットに行ってもらうことで、より安全で快適な農業を営むことができるようになるでしょう。

アグリテックが導入されている分野|②IoTとAI

IoTとは「Internet of Things」の略語で「モノのインターネット」と訳されることからもわかるように、身の回りにあるさまざまなモノをインターネットに接続・通信させることを言います。動かしたいモノなどに専用のセンサーを取り付けることで、さまざまなデータの収集や通信が可能になります。

土壌のモニタリングや収穫量のデータ収集などができるようになり、IoTで集めたデータは、AIと呼ばれる人工知能が分析し、次にどのようなアクションを起こすべきかを判断します。

アグリテックが導入されている分野|③ドローン

アグリテックにおいて積極的に活用されているのが、農業用のドローンです。ドローンとは、遠隔操作によって飛行できる無人航空機のことで、農家では主に農薬や肥料をまく作業に使用されています。

ドローンが登場するまでは、農家の人々が農薬の入った重い噴霧器を背負って歩いたり、無人ヘリコプターを使って散布したりしていました。無人ヘリコプターでの散布は現在も行われていますが、ドローンに比べると取り扱いが難しく、価格も高価になるのがネックです。 ドローンはヘリコプターに比べるとリーズナブルで操作も簡単です。上空から農薬や肥料の散布が可能になることで、狭い農地から広い農地まで、どんな場所でも効率的に作業を進めることができるようになりました。

さらにIoTと組み合わせ、ドローンに取り付けた赤外線カメラから得られた情報を分析することで、農地ごとの適切な水やりのタイミングや収穫時期を知ることもできるようになるのです。

アグリテックのテクノロジー例

これからの農業のために、ヤンマーはIoTやロボット技術を実用化することで、省力化・生産性の向上・農業経営の効率化に貢献します。

ここからは、ヤンマーの製品・サービスを元にアグリテックのテクノロジー例をご紹介します。

アグリテックのテクノロジー例|①土づくりを省力化・高精度化するオートトラクター・ロボットトラクター

作物を栽培する時には、種をまいたり苗を植えたりする前に田畑を耕す必要があります。ヤンマーの自動運転技術を搭載した「オートトラクター」なら、ハンドルに触れることなく、正確な直進も旋回も自動で行えます。

さらには、人がトラクターに乗ることなく、ほ場の約9割を自走できる「ロボットトラクター」も登場しています。

有人機である「オートトラクター」と無人機である「ロボットトラクター」を2台同時に動かせば、作業効率を2倍に高めることが可能です。作業の熟練度に関わらず、誰でも簡単・正確に運転ができるので、長時間作業の疲労を軽減できます。

アグリテックのテクノロジー例|②播種・移植を省力化・高精度化する「田植機 YR-DAシリーズ」

かつての田植えは、農家の方が1つひとつ手で植えていましたが、近年はさまざまな技術を搭載した田植え機が登場するなどハイテク化が進んでいます。

GPSやGLONASSなどの測位システムを活用したヤンマーの「田植機 YR-DAシリーズ」は、自動で直進をアシスト。簡単な手順で基準線を登録すれば、誰でも簡単にまっすぐな植え付けが可能です。

また苗取量を自動補正する「苗量アシスト」機能で、苗箱数と肥料の量を一定に制御し、田植え作業を省力化・高精度化します。

育苗箱に高密度に播種した苗を小さく掻き取る技術によって、使用する育苗箱数を最大1/3に減らすことで、播種・苗運搬時間を大きく削減できます。

アグリテックのテクノロジー例|③水田の管理を省力化する「水位センサー」「無人ヘリコプター」「ドローン」

お米作りに欠かせないのが、水田の管理です。ヤンマーの水管理システムなら、広範囲、複数あるほ場の水の管理を専用の「水位センサー」が自動化。システムに、給水周期、時間、ゲートの開度の設定を細かく行うことで、水管理を合理化・省力化し経営の大規模化を可能にします。また、ほ場に向かうことなく、自宅や外出先からスマートフォンやパソコンを使って自動給水・止水も可能です。

水稲防除、麦防除、大豆防除、松防除などさまざまな農薬散布は無人ヘリコプターがサポートします。また、最先端のドローン「産業用マルチローター」を用いての薬剤散布も可能に。重労働の防除作業の負担を大きく軽減します。

アグリテックのテクノロジー例|④収穫を高能率か高精度化する「オートコンバイン」

お米を収穫するときに活躍するのが「コンバイン」と呼ばれる稲を刈り取りながら同時に脱穀を行う機械です。自動運転技術を搭載したヤンマーの「オートコンバイン」なら、刈り取りにおける直進や刈り取り昇降、旋回といった一連の作業の自動化により、ほ場の約9割を自動で走ることができます。

運転席にあるディスプレイに、もみの取りこぼしや収穫量を表示することで、もみのロスを抑え無駄のない収穫を実現します。

アグリテックの将来性

アグリテックの登場により、日本の農業はこれからどのように発展していくのでしょうか?

ヤンマーでは、情報を蓄積・分析することで農業を見える化できる「SA-R(スマートアシストリモート)」を中心に、複合農業をトータルにサポートします。

ここからはヤンマーが考える近未来の農業をご紹介します。私たちと一緒に農業の未来を覗いてみましょう。

アグリテックの将来性|①水田・稲作

水田・稲作の分野では、端末を用いた自動操作がますます普及すると予測しています。ロボットトラクターをはじめとした農業機械の複数作業、自動走行、遠隔での操作はもちろんのこと、高密度に播種して育成した苗マットから苗ブロックを小さく掻き取って植える「密苗」と自動運転の相乗効果で苗の補給をすることなく、大幅な省力化を計ります。

ドローンに搭載されたカメラによって診断されたデータは、ほ場の品質向上に活用できるようになるでしょう。無人ヘリやドローンによるピンポイントでの防除や草刈りロボットも登場し、危険な作業や人手不足を解消します。

また、収穫もデバイスで遠隔操作できるように。ロボットコンバインが、自動で収穫作業を行いながら収穫データを「SA-R(スマートアシストリモート)」に記録します。さらにクラウドを通して、コンバインと乾燥機、搬送車が連携することで無駄のないスマートな収穫を行うことが可能です。

収穫データは翌年以降の作付け計画に活用することで、収穫量アップや品質向上に貢献します。

アグリテックの将来性|②畑作・野菜

畑作・野菜の分野では、ロボットトラクターとロボット移植機による複合運転で作業を自動化します。さらに、ロボット管理作業機が作物の間を自動で耕うんし、作物の成長を促します。

ドローンによる生育診断とピンポイントの精密防除により、作物の品質を管理した後は、ロボット収穫期とロボット運搬車によって収穫作業も自動化。収穫データは、水田・稲作と同様に「SA-R(スマートアシストリモート)」に蓄積されます。

アグリテックの将来性|③畜産・酪農

畜産・酪農の分野では、ロボットトラクターと無人ロールベーラ(収穫した牧草を圧縮しロールを作成)が連携し、全自動で牧草を収穫します。子実コーンなどの自給飼料などもロボットコンバインで自動収穫。クラウドを通して飼料の在庫状況と収穫作業、搬送車が連携することによって無駄のないスムーズな作業を実現します。

さらに給餌ロボットにより、餌やりを自動化。自動で餌を補給し、畜産・酪農における人手不足を解消します。

アグリテックの将来性|④施設園芸

施設園芸の分野では、IoTで湿度や温度、日照などを随時モニタリングすることでハウス内の環境を常に最適に保ちます。画像診断で成熟度を計測し、熟したものをロボットアームが自動で収穫します。

収穫された作物は面計測型光センサーによって自動で選別されるため、手作業での選別工程が不要になるでしょう。

アグリテックの将来性|⑤果樹栽培

果樹栽培の分野では、草刈りロボットが自動で草刈りを行います。無人スピードスプレーヤーと呼ばれる農機による農薬の自動散布で、人を危険な作業から解放します。

さらにドローンによる生育診断で、果樹の生育度を計測し、適切な収穫時期を判断します。ロボット運搬車が収穫をサポートするので、果樹栽培における人手不足も解消できると期待されています。

アグリテックの企業事例

最後にヤンマーのあらゆる活動をお届けするY mediaの中から、アグリテックにまつわるホットな話題をご紹介。企業事例として、アグリテックへの取り組みの詳細をお届けします。

アグリテックの企業事例|①農業の未来を変えるロボットトラクター開発への想い

就労者人口の減少や高齢化、担い手不足など、さまざまな課題を抱える日本の農業。その解決策の1つとしてヤンマーでは農業の半自動化・ロボット化の実用化に取り組んでいます。

Y mediaでは農業ロボット研究の第一人者である、北海道大学大学院 農学研究院の野口伸教授、ロボットトラクターの開発に協力した畑作農家の三浦尚史さん、ロボットトラクターを開発したヤンマーの日高茂實さんを取材。日本の農業が抱える課題と、解決へのキーポイントについてお話を伺いました。

アグリテックのテクノロジー例の「オートトラクター・ロボットトラクター」の項目でご紹介した「1人でロボットトラクター(無人)とオートトラクター(有人)という2台のトラクターを操作する」というアイデアは、実は畑作農家の三浦尚史さんのアイデアから生まれたもの。研究者・農家・技術者それぞれの想いが詰まったロボットトラクター開発秘話をぜひご覧ください。

●この取り組みをもっと詳しく見てみよう!

アグリテックの企業事例|②高精度の自動運転を実現した「オート田植機

毎年4月〜6月に行われる田植え。後工程の管理作業や最終的な収穫作業を効率良くこなすため、まっすぐに行わなければならず、長年の経験と技術が必要な作業です。そんな重労働をサポートする目的で開発されたのがヤンマーの「オート田植機YR8D,A」。

全球測位衛星システムGNSSを活用し、高精度な「自動直進」と「自動旋回」を可能にした「オート田植機YR8D,A」は誰でもまっすぐな植え付けが可能なうえ、自動運転で長時間労働の負担も軽減してくれる優れものです。

Y mediaではヤンマーの「オート田植機YR8D,A」をいち早く導入された農業法人アジチファーム様を取材。農業のIT、ICT化を進める伊藤社長とオート田植え機のオペレーターを担当する北村知也さんにお話を伺いました。

●この取り組みをもっと詳しく見てみよう!

アグリテックとは?メリットや市場規模・テクノロジーの事例を紹介|まとめ

農業の未来を変えるアグリテック。食料自給率の低下や高齢化による担い手不足など、日本の農業の課題を解決する手段として、国内はもちろん海外からも注目を集めています。

「A SUSTAINABLE FUTURE」をブランドステートメントに掲げるヤンマーでは、これまでの機械化・省力化技術に加えスマートアシストなどの ICTを活用したテクノロジーを集結し、持続可能な農業を目指します。

「もっと省力化!もっと高能率化!もっと高精度化!」を目指したヤンマーの製品・サービスは、下記の特集ページからもご覧いただけますので、気になる方はぜひ詳細をチェックしてみてください。

関連キーワード

関連キーワード この記事をシェア

この記事をシェア