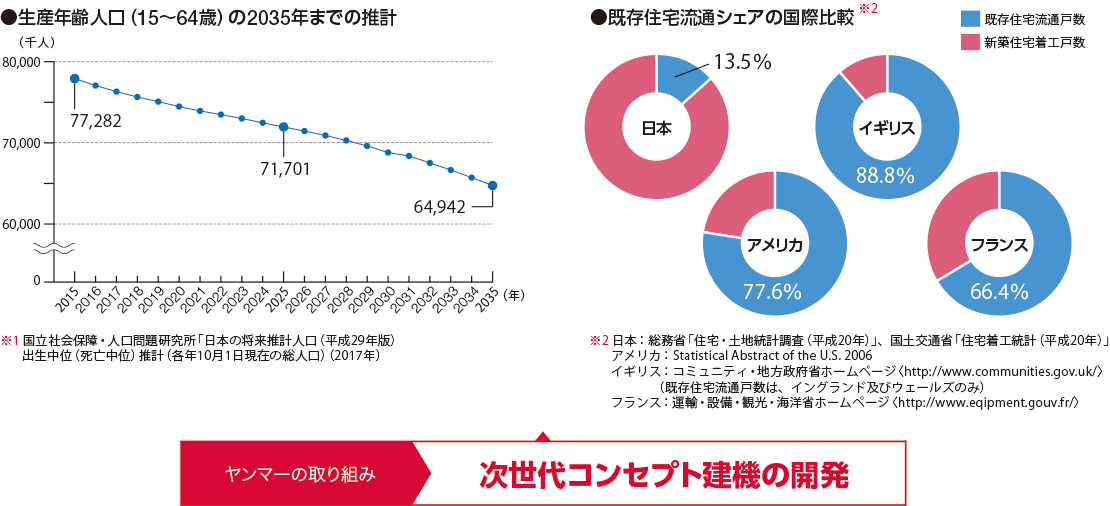

2035年に向け、国内・海外ともにリノベーション需要の拡大が予測されています。日本では、1980年代後半から90年代前半に建てられた住宅が、2035年には老朽化によるリノベーション需要が増加するとみられています。また同じ頃に、日本の労働人口は現在よりも約16%減少※1することにともなう労働力不足が懸念されており、手作業で行っている内装解体や施工などの作業の機械化が求められています。

一方、欧米では、中古住宅の流通シェアが日本より大きく、内装工事における作業効率化の需要が高いとされています。さらに、東南アジアは各国で人口増加が見込まれています。住宅建設およびリノベーション需要も順次増えてくると考えられ、これらに対応するため作業の機械化は必要不可欠になってきます。

ヤンマーグループは、こうしたリノベーション時代の到来に向け、次世代コンセプト建機「Y-RENOVATOR」を開発し、実用化に向けた取り組みを進めていきます。