山形大学農学部教授 藤井弘志

2016.12.14

ヤンマーによる空からの新たなる挑戦――それは、リモートセンシングの技術を利用した米栽培の最適化です。ドローンによって上空から稲の生育状況を把握・分析する。その結果をもとに無人ヘリでエリアごとに最適な量の肥料を追加で撒き、稲をベストな状態にしようという取り組みです。ドローンを始めとするICT技術によって、日本の農業を元気にすることを目指しています。

この技術・仕組みを開発するに当たって、ヤンマーを含む5社(コニカミノルタ株式会社、山形大学農学部、有限会社鶴岡グリーンファーム、伊藤電子工業、そしてヤンマーヘリ&アグリ株式会社)によるコンソーシアム「ISSA山形(Imaging System for Smart Agriculture)」が結成されましたが、前回は、その技術面をリードしたコニカミノルタ株式会社とヤンマーヘリ&アグリ株式会社にお話を伺いました。

後編では、同プロジェクトの実証実験の舞台となった山形を訪ねました。プロジェクトはいかにして始まり、実験はどのように行われたのか。そして何が得られたのか。

お話を伺ったのは、プロジェクトの発端を生み出した山形大学の藤井弘志教授と、有限会社鶴岡グリーンファームの大瀧敦社長。それぞれ研究者、農業従事者の立場から語っていただきました。

山形大学農学部教授 藤井弘志

有限会社鶴岡グリーンファーム社長 大瀧敦

※取材者の所属会社・部門・肩書等は取材当時のものです。

――今日は研究者、農業従事者としてこのプロジェクトに関わってこられた藤井さんと大瀧さんに、それぞれのお立場から見たプロジェクトについてお話いただければと思います。まずこのプロジェクトの発端は、藤井教授からコニカミノルタさんへのあるご提案だったと伺っています。

話は平成15年に遡りますが、私は当時山形県の職員として農業技術の研究をしていました。その時、デジタルカメラを使って稲の葉の色が測定できないかと考えていたんです。それまで農業の現場では、葉緑素計(SPAD)を使って、葉を一枚一枚挟んで色を測り、生育状況を見ていたのですが、それでは手間がかかりすぎるし、稲株のほんの一部しか測定できません。デジタルカメラの撮影で測定ができれば、簡単に、かつより多くの葉の測定ができると考えたのです。

仕組みは理解していたので、山形の電子部品メーカー・伊藤電子工業さんと共同でカメラを製作しました。それが今から10年ほど前のことです。しかしその頃から、農業を取り巻く環境が変化していきました。農家が減る一方で、効率化のために田んぼの大規模化が進んでいった。すると、普通のカメラで人が撮影して測定するという方法ではもう難しいと感じました。上空から撮影して、広範囲を一気に測定できなければ役に立たないだろうと。技術的な壁に当たり行き詰って何年も経っていたところ、平成24年に伊藤電子さん経由でコニカミノルタさんに相談する機会が得られ、この話が始まったんです。

――大瀧さんはこのプロジェクトで圃場を提供されています。どのような期待がありましたか?

私たち鶴岡グリーンファームは、今年で12年目になります。田んぼは25ヘクタールからスタートして今は56ヘクタールほどになっています。社員は8人なので、当初は一人で5、6ヘクタール管理すればよかったのが、管理する面積も広がっています。なんとか効率よく作業する方法がないものかと会議でもよく話すようになっていて、そんな時に今回のお話をいただいたんです。すぐに、全面協力しますとお返事しました。

――プロジェクトにおける山形大学の具体的な役割はどのようなものだったんですか?

まずはカメラを完成させるための撮影実験に取り掛かりました。葉色やボリュームが異なる様々な稲を作ることから始め、それをカメラで撮ると同時に、SPADを使った葉色の測定も手作業で地道に。画像とSPAD値の関係を確認しながら、カメラの精度を上げていくことを試みました。最終的には天候に左右されず、葉色を正しく測れる仕組みを実現しました。それがプロジェクトの1年目です。

――ヘリのほうも試行錯誤の一年だったと聞いています。カメラを無人ヘリに積んで撮影しようとしたら、ヘリが飛び上がるために発生する下向きの風や振動が大きすぎてうまく画像が撮れなかった。

そうなんです。撮影に使おうとしていた無人ヘリはヤンマーさんの防除用ヘリで、操縦は弊社常務の石井克己がやっていたのですが、彼は趣味で普段からヘリコプターのラジコンを飛ばしていて、ドローンも持っていました。彼が撮った映像がとてもきれいだったので、ヘリが難しいならドローンではどうかということになったんです。

石井さんがドローンで撮った映像を見せてもらったら、いつもの田んぼがまったく違って見えました。映像から田んぼの状態が手に取るようにわかるのです。ドローンは飛べる時間も短く力も弱いのですが、コニカミノルタさんがカメラの軽量化にも取り組んでくださり、2年目からはドローンでいくことに決めました。

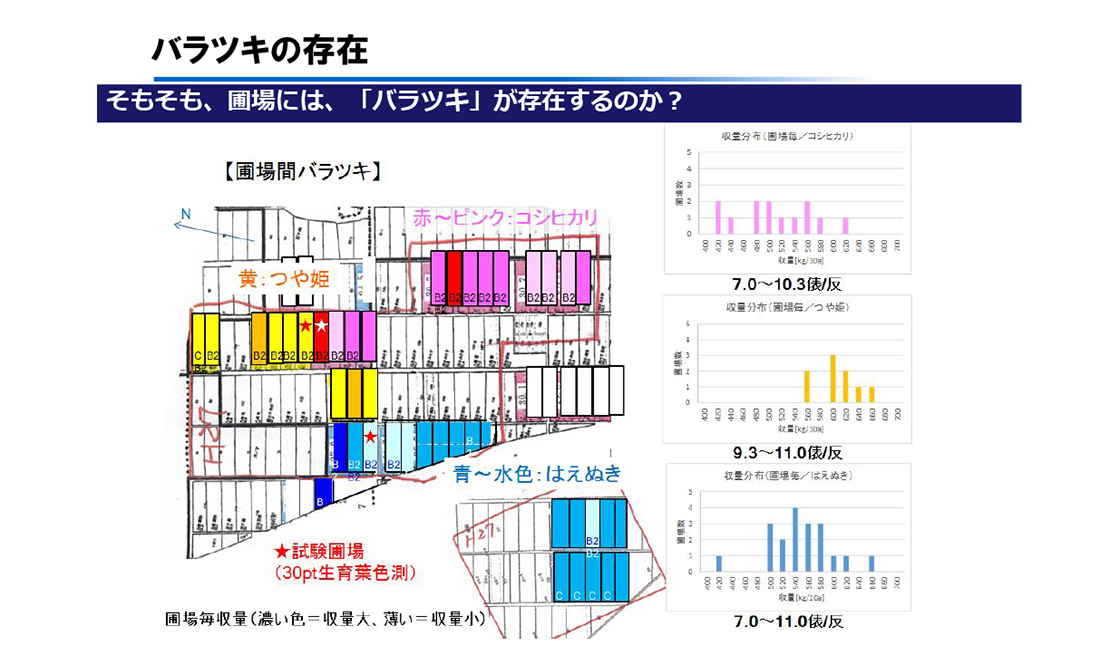

1年目では、もう一つ、圃場内で稲の成長にどれだけばらつきがあるかを調べることも重要でした。このプロジェクトの目標は、上空から撮った画像で生育状況のばらつきを把握して、それに合わせて可変施肥する、すなわち生育状況に応じて場所ごとに最適量の肥料を撒くことによって、望んだ通りの生育を安定的に実現させることです。そのためにはまず、現状を把握しなければなりませんでした。

――どのように調査されたのですか。

30m×100m(=30アール)の田んぼを、10m×10m四方の30区画に分け、それぞれについて生育状況、収量を調べて数値化していきました。生育状況として調べるのは、葉の色(SPAD値)、茎の数(本/株)、草丈などです。1区画に調査する稲が12,3株ほどあり、それを一つ一つ測るので大変な作業量になりました。その際山形大学農学部学生が頑張ってくれました。

ばらつきがあることは目で見てもわかるのですが、客観的な数値として測ってみると、たとえば収量では、1区画について340キロのところから600キロを超えるところまで、想像以上の違いがありました。

――1年目で実証実験に必要な要素がそろいました。

今回開発されたカメラで、葉の色と茎数が分かり、その数値を掛け合わせると、土地の窒素含有量が計算できます。窒素含有量はその土地が本来持っている力(=地力)を表すので、1年目に得られた地力のばらつきを見て、2年目は田植え前の4月に撒く肥料の量を場所によって変えました。その後、ドローン撮影により生育状況の診断を行い、中間結果に基づいて、場所ごとに最適な量の肥料を追加でヘリで撒くわけです(追肥)。そうして、最終的な収量がどうなったかを場所ごとに測って、可変施肥の効果を確認しました。

ドローン撮影の解像度の高さには改めて驚きましたね。上空30メートルで飛ばしているのですが、その高さで解像度が3センチ。稲の株の大きさがわかるんです。入っているべき稲株が入っていない「欠株」も一つひとつ見える。それは驚くべきことで、感動を越えて、恐ろしいなあという気持ちも湧きました(笑)。

――そして2年目。品質よりも収量を上げたい品種「はえぬき」は、収量増加を目標に可変施肥を行ったところ、収量が14%アップ。一方、品質向上が重要なブランド米の「つや姫」は、収量は減ったものの品質が向上して高価格で売ることができた結果、農家さんの収入が33%アップしたと。すべて想定通りに進まれた感じでしょうか。

1年目があったから、今まで一律に撒いていた肥料を、地力が高いところは少なく、地力が低いところは多く撒くところから始められました。2年目はこれまで通りに育てる区画と私たちのシステムで可変施肥する区画とを作って比べたのですが、可変施肥したところの方がはっきりとばらつきが減った。つまり、私たちの方法の効果が証明できました。

米の品質を決める要はタンパク質の量です。多すぎると粘り気が強く味が落ちます。肥料をたくさん入れると収量は増えるもののタンパク質も増えてしまうので、そのあたりの調整が重要になります。はえぬきはタンパク質が多少多くとも収量を増やしたい。つや姫はタンパク質を抑えないといけない。

これまでは人の目で判断していたのをカメラに変えて、人の手で撒いていたものをヘリコプターに変えるということを私たちはやったわけです。診断から処方まで、機械で行うことにより正確性が得られ、欲しい品質や収量がきちんと確保できる。しかも、肥料を無駄にしなくてもいいこともわかりました。

圃場が大きくなればなるほど、利点が顕著になるはずです。ちょっとした違いでも圃場が大きければインパクトは大きい。今後、農地の大規模化がますます進んでいく中で、このような技術を生み出せた意味は大きいと思います。そしてもう一点付け加えると、データを画像で取っておけることも価値が大きい。つまり土地ごとに過去の履歴が蓄積され、何年も経ればビッグデータになるんです。すると、農家に新しい担い手が入ってきたとき、データを見ることで確実に引き継ぎができるわけです。

これまでも一応、毎年履歴は書いていますが、そんなに細かくは書きようがありません。やはり勘と経験を身体で伝えることになるのですが、正確に伝えることは難しい。そこに継承の難しさもありました。最近は異常気象も増えているから、例えば、大変だった年をどうやって乗り越えたかといったことも、詳細なデータがあると経験をきちんと次に引き継ぐことができると思います。

作業性もかなり向上しました。人が追肥する場合、炎天下の中、20キロの肥料を背負って行わなければなりません。ものすごく大変ですし、疲れてくれば当然作業効率も正確さも低下します。それを機械でできるのは、農家の方々にとってとても大きいことではないかと思います。

――このプロジェクトは今年が最終年度です。まだ今年度の結果は出ていませんが、現段階でこのコンソーシアムの取り組みをどう評価されますか?

コンソーシアムを設立できてとてもよかったと思っています。まずは各分野のプロと組めたことです。カメラのプロ、機械作りのプロとともに、互いに力を生かし合うことができた上、農業のプロである大規模農家さんがシビアに評価してくれた。また、みなさんが「日本の農業をなんとかしたい」という思いを共有できていたため、とてもよいチームワークで進めていくことができました。そしてその思いを、ただ言葉だけでなく、実際の仕組みやツールによって実現することができたのが今回の取り組みだったと感じています。

農家が組織化し、法人化する動きが全国で進んでいますが、実情としては、機械を共同利用したり面積が増えた以外は何も変わっていないケースが少なくありません。収入を安定させて、ある程度休みも取れるようにするにはどうすればいいかと、農家のみなさんは必死に考えていると思いますが、その手段が中々見つからずにいるのです。

そうした今、この技術が生まれたことは農業従事者にとってとても大きなことです。まだ3年ですが、ひとまず結果は出ています。今後、他の県、他の品種でも実験を重ねると、さらによい結果が得られることでしょう。もちろんまだ研究や改良の必要はあると思いますが、私は、この技術はきっと日本の農業の未来にとって明るい希望になると思っています。

――今回みなさんのお話を伺いながら、それぞれの方の、農業への熱い思いが伝わってきました。藤井さんがおっしゃったように、みなさんのその思いがこのコンソーシアムの原動力になっているのを感じます。

私は、水田の風景こそが日本人の心の原風景だと思っています。それをちゃんと守っていきたいという気持ちがあります。また、「自分たちの食料は誰が作ってくれているのか」ということへの意識が日本人にはあまりにも希薄だと感じています。天候や政情、当たり前が当たり前でなくなってきている今、そのような意識を私たち全員が持たないと、日本の食糧は危ういでしょう。

今回のコンソーシアムも、日本の食を守るということに繋がるからこそ、本当に意味があるのだと思っています。消費者の方にも、新しい農業が動いているんだなということに着目してもらい、日本の食を見直してくれればと願っています。

農業リモートセンシングの実証実験に挑んだコンソーシアムの取り組みについて、前後編でお届けしました。事の起こりにはじまり、さまざまな運命的な偶然がつないできたプロジェクトでもありましたが、参加者たちに共通する農業への熱い想いがなければ実現しなかったでしょう。

本施策は一定の成果を出し、実用化も視野に入っています。しかしまだまだ克服すべき課題もあり、逆に、米以外の作物への横展開など幅広い可能性を秘めています。ヤンマーは今回のように、農業の未来を支える多様な技術、強い意志を持った企業、農家のみなさんと力を合わせ、農業、食の分野からA SUSTAINABLE FUTUREの実現を目指し続けます。

※リモートセンシング関連サービスは2022年11月30日をもって新規申込みを終了となります。