羽生雄毅(はにゅう ゆうき)

1985年、神奈川県生まれ。2006年、英オックスフォード大学化学科卒業。2010年、同大学博士課程修了。博士(化学)。東北大学多元物質科学研究所、東芝研究開発センターシステム技術ラボラトリーを経て、2014年に細胞農業の有志団体「Shojinmeat Project」を立ち上げる。2015年10月にインテグリカルチャー株式会社を共同創業。

2024.12.19

ヤンマーは「A SUSTAINABLE FUTURE -テクノロジーで、新しい豊かさへ。- 」の実現に向け、事業活動を軸に社会貢献などさまざまな取り組みを⾏っています。その基盤となるのが「HANASAKA(ハナサカ)」。これは、「⼈の可能性を信じ、挑戦を後押しする」という、創業時より受け継がれてきたヤンマーの価値観を指します。

Y mediaでは、このHANASAKAに通じて、何かに挑戦している⼈、誰かの挑戦を後押ししている人を「HANASAKAビト」と呼び、その取り組みをご紹介していきます。

今回取り上げるのは、細胞性食品とも呼ばれる「培養肉」と「細胞農業」。映画や小説、漫画やアニメなどでも描かれてきた未来の食べものが、いま現実のものになりつつあるようです。

なぜいま食肉の生産を念頭にした細胞培養の研究が進められているのか、私たちの生活とどんな関係があるのか、そんな疑問に迫るべく、「食文化であふれる、持続可能な世界」を掲げるインテグリカルチャー株式会社(以下インテグリカルチャー)の創業者兼CEO・羽生雄毅さんを取材しました。

羽生雄毅(はにゅう ゆうき)

1985年、神奈川県生まれ。2006年、英オックスフォード大学化学科卒業。2010年、同大学博士課程修了。博士(化学)。東北大学多元物質科学研究所、東芝研究開発センターシステム技術ラボラトリーを経て、2014年に細胞農業の有志団体「Shojinmeat Project」を立ち上げる。2015年10月にインテグリカルチャー株式会社を共同創業。

水と空気を使って増やしたクロレラ(20億年以上前から地球に生息する藻の一種)から、半永久的にハンバーガー用のパティを生産する——国民的漫画作品『ドラえもん』で1980年代はじめに掲載されたあるエピソードには、こんなひみつ道具が登場します。

それから40年以上が経過した現在、特定の細胞を人工的に増やし、食料生産や医療応用に役立てようとする「細胞農業」と呼ばれる取り組みが始まっています。

「細胞」と「農業」。一見すると関係が薄そうな言葉ですが、この両者が組み合わさることでさまざまな可能性が見えてきます。

そもそも細胞とは、ヒトも含めあらゆる生きものの身体を形成する、いわば部品のようなもので、胃や腸などの臓器も、ひとつひとつの細胞が集まってできています。私たちの毎日の食事も、素材による成分や食感の違いこそありますが、元をたどれば例外なく細胞に行き着きます。

「細胞から食料や資源を作り出す、というのが細胞農業のコンセプトです」

そう説明するのは、インテグリカルチャーの創業者兼CEOである羽生雄毅さん。なぜ羽生さんは細胞農業の世界に飛び込んだのでしょうか。その関心の芽生えについて、以下のように語ります。

「小さい頃から、SF作品に出てくるような食料生産が可能な未来が到来したら面白いだろうなと考えていました。SFというと現実離れして聞こえますが、いつかどこかで必要になると考える人がいたからこそ、物語で描かれてきたともいえる。細胞農業によって生産された食品(細胞性食品)が選択肢になる可能性は、将来的に十分あり得ると思っています」

細胞農業のなかでも、比較的早くから研究が進められてきたのが「培養肉」です。培養肉とは、細胞を増やして作る細胞性食品のうち「食肉に似せることを目的にしたもの」のこと。その開発は2010年代以降、バイオ系スタートアップ企業を中心に本格化し、現在シンガポールなど一部の国では、細胞農業技術によって製造された加工品(小麦や大豆などの植物由来の素材を混ぜ込んだ製品)の販売が認可され流通するようになっています。

細胞農業の研究開発が進展している背景にあるのが、環境問題やサステナビリティへの関心の高まりに加え、世界的なタンパク資源の不足問題、すなわち「タンパク質危機」です。

世界人口の増加傾向が続き、人類全体のタンパク質の消費量が増えるなかで、将来的に必要量をまかないきれなくなるのではないか、という懸念が指摘されています。羽生さんによれば、その影響は「食肉だけ」に留まらないといいます。

「食肉の消費量や需要が増えると当然、その値段は上がっていきます。それだけではなく、食肉の生産に必要な飼料となる穀物の値段も高くなり、食料の値段も全般的に上がってしまう。昨今の物価高騰を見ても、タンパク質危機や食料危機は、現実の課題になりつつあると実感しています」

スーパーやコンビニに行けば食べものが溢れている現代の日本で、食料危機やタンパク源不足問題は身近な問題には感じづらいかもしれません。しかしその入り口は「牛肉は高いから豚肉を買う」というような日常的な感覚の延長線上にあり、肉や魚といった一般の食材がどんどん高価になっていくことに食料危機の実態はある、と羽生さんは指摘します。

こうした状況をふまえて、羽生さんは細胞性食品の可能性と展望をこう説明します。

「細胞性食品をより安価かつ大量に作れるようになれば、畜産などによる食料生産にも余裕が出てくると考えられます。そうすると食品全般の値段が上がることを避けられ、食料危機の回避にもつながります。

将来的には、環境負荷も含めたコスト高を理由に『肉を食べることを控える』といったことも起こる可能性がありますが、そうした流れを押し留めていきたいですね」

タンパク質は私たちの生命活動に必要不可欠なもの。細胞性食品がタンパク質の新たな供給源となり、さらに食品全般の価格の高騰も抑えられるのであれば、細胞農業とは「新しい食のセーフティネット」といえるかもしれません。

こうした社会的な要請を背景にしながら、羽生さんがインテグリカルチャーを設立したきっかけは「細胞農業が実際に産業として成り立つためには、原材料や製造機器、安全性を担保する仕組みなどのインフラが必要になる」と考えたことだったといいます。

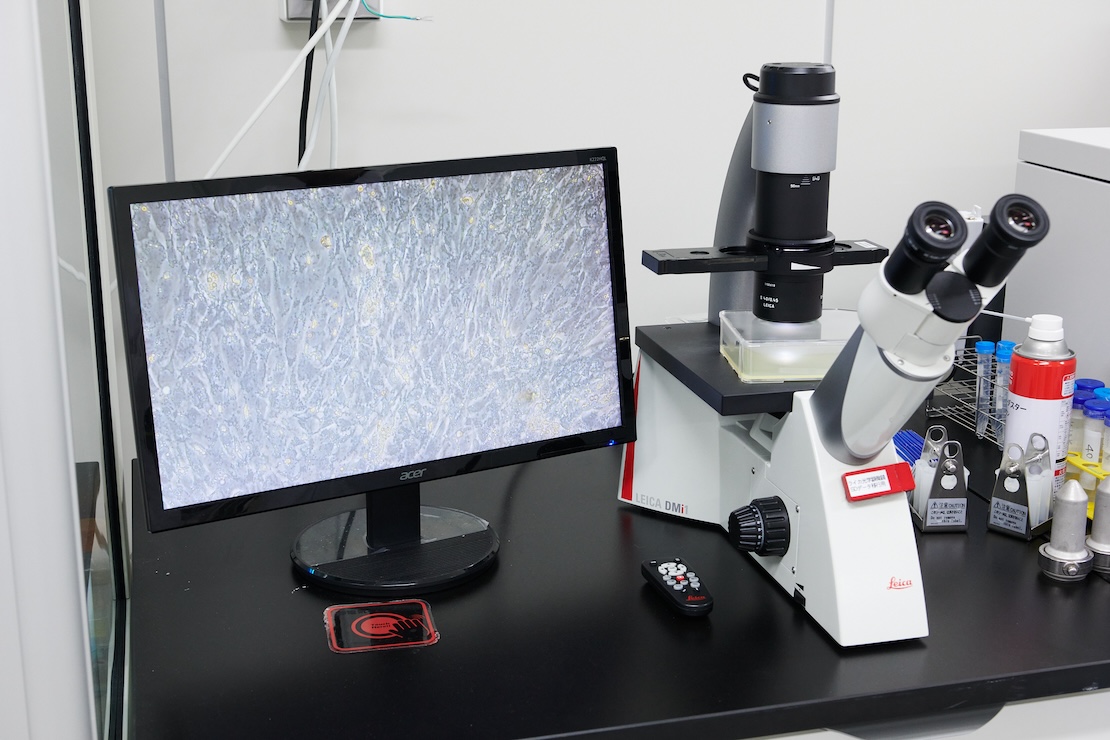

同社の事業の中核が、独自開発の細胞培養システム「CulNet® System」です。

培養とは生きものから取り出した細胞を人工の環境下で増やすこと。細胞農業に欠かせない技術ですが、原材料として必須である血清が高価なことから、大量の細胞培養は非常に高コストでした。

2013年に世界で初めて製造された細胞性食品のハンバーガーには、1個分当たり約3,000万円(当時)という高値が付きました。その大きな理由がこの血清にかかるコストだったとされています。

CulNet® Systemでは、実際の生きものの体内環境を再現して血清を使用しない培養を実現し、大幅なコストダウンに成功。これにより、細胞性食品も含めて細胞農業を通じた製品開発の幅がさらに広がったといいます。

細胞農業のインフラが確立されることで、より安価かつ大量に、そして安全に細胞性食品を生産、供給できるようになります。それは私たちの食生活以外においても重要な意味合いがあると羽生さんは話します。

というのも、食べるものが不足し始め、その値段が全体的に押し上げられると政情不安、紛争の原因にもつながりかねません。細胞性食品という選択肢があることによって争いを未然に防ぎ、私たちの安全を守ることができるかもしれない——細胞農業には、そんな可能性も期待されるのです。

細胞農業や細胞性食品の秘めるポテンシャルは、食料問題の解決だけに留まりません。

昨年インテグリカルチャーは、アヒルの肝臓細胞を培養し、食品の素材として用いることに成功しました。世界三大珍味のひとつであるフォアグラ(肥大化させたカモやガチョウの肝臓)は、価格高騰や動物福祉の観点から、今後流通量が減るとも予想されています。

もしフォアグラに近いものを安定供給できるようになれば、低廉化以外にも、用途によって食味を変えたり機能性を付加したりすることも視野に入ってくると考えられます。

「繰り返しになりますが、細胞から食料や資源、多様な製品を作れるというのが細胞農業の強みです。細胞農業が発展することによって、既存の食品の代替ではなく、『新しい食文化』を増やすことにもつながるのではないでしょうか」

細胞性食品が既存の食品と競合してしまうと価格競争が発生することが避けられず、食料危機への有効な手立てになりえません。インテグリカルチャーが、プロテインや大豆ミートのような「新しい食文化」として細胞性食品が普及する未来の実現を目指す理由は、ここにあります。

細胞農業の普及の先には、羽生さんがかつて思い描いたSF作品のような世界も広がっています。

2019年からアメリカ航空宇宙局(NASA)が主導して進められている「アルテミス計画」では、人間が宇宙空間で継続的に活動することを前提に、さまざまなプロジェクトが進められています。宇宙空間では水や太陽光などの確保が難しいと考えられていますが、持続的に運用でき、かつ比較的省スペースな細胞農業は、現実的な食料生産の選択肢となり得るというのです。

すでに海外には、宇宙空間での細胞性食品の製造を目指して研究開発に乗り出した企業もあるとのこと。月へ向かう宇宙船の中で、細胞性食品で作られた機内食を口にする。そんな未来も、決して夢物語ではないかもしれません。

「究極的な目標は、新しい技術によって『食の嗜好』の可能性を広げること」と語る羽生さん。

細胞性食品にはまだ見ぬ「新しい食文化」の可能性を切り拓くという面だけではなく、私たちの食事、暮らしを守るという側面もあるということ。インテグリカルチャーが掲げる「食文化であふれる、持続可能な世界」という言葉には、米や野菜、畜産農家の方々と共通する想いのようなものも感じ取れます。

人間の生来もつ飽くなき食への欲求と、新たな技術である細胞農業。両者が組み合わさって生まれる食体験は、そう遠くない未来に私たちの生活に身近なものになっているかもしれません。

インテグリカルチャー株式会社:https://integriculture.com/

写真:豊島望

取材・文:室井宏仁

※取材者の所属会社・部門・肩書等は取材当時のものです