南野拓実、

都市を“持続可能”にする

建機に会いに行く。

2022年、秋。南野拓実の前に広がっていたのは、未来の農業だった。

「僕はまだ何も知らない。だから知りたい。」という想いから始まった、MINAMINO REPORT。最初に向かった仙台では、現代の農業が抱える課題を知り、それを克服しながら希望を抱く農家の方に話を聞いた。農業を、そして日本の食卓を持続可能にするための取り組みを知った1日となった。 ※前回の記事はこちら。

今回南野が向かうフィールドには何が待ち受けているだろうか。

ヤンマーは、農機だけじゃない。建機のメーカーでもある。

福岡空港から、車でおよそ1時間。南野が降り立った場所は、ヤンマーグループの中でも油圧ショベルやホイルローダーなどの建設機械を製造しているヤンマー建機。

サッカーコートが11個も収容できてしまうほどの広大な敷地に驚く南野に声をかけたのは、ヤンマー建機 販売促進部の小野美帆だ。

「南野さんは、ヤンマーが建設機械もつくっていることをご存知でしたか?」

この問いに対し、南野は苦笑いをしながら正直に答えた。

「実は、今回の訪問先を聞いた際に、初めて知りました……。農業のイメージが強かったのかもしれません。ですので、今日はすごく楽しみなんです。どんな建設機械をつくっているのか。クレーンのようなものまであるのか、土台をつくるような重機もあるのか…。ヤンマーがつくっている機械がどんなものなのか、それを今日は知りたいです」

工場は北から南にかけて、工程の順に建屋が並んでいる。プレスからはじまり、溶接、塗装、組み立てという流れで、建機をイチから作ってしまうという。

どの工場も、非常に大きな音が響き渡っている。しかし、南野の好奇心のほうがそれに勝っていた。声を張り上げ、「何を塗っているところですか?」「レーザーで何を削っているのですか?」と小野に質問を投げかけ、時おり「すごいなあ……」という感嘆の声を漏らす。まるでその顔は、 “はたらくくるま”を眺める子どもの眼差しそのもの。肩から下げているライカも、前回より出番が多いようだ。

「昨年の取材で行ったアグリソリューションセンターもワクワクした場所でしたが、今回はまさに工場という感じで、かっこいい。大きなメカを使って組み立てている所もあれば、複雑な機械を手で組み立てている人もいる。大きなものから小さなものまでつくっているのだなあという印象を受けます」

農業をサポートする会社である前に、暮らしを支える製品をつくる会社である。ものづくりの現場を見ることで、彼の頭の中に、“ヤンマー”と“建機メーカー”が結びついていく。

ヤンマーの建機は、

小型建機の歴史。

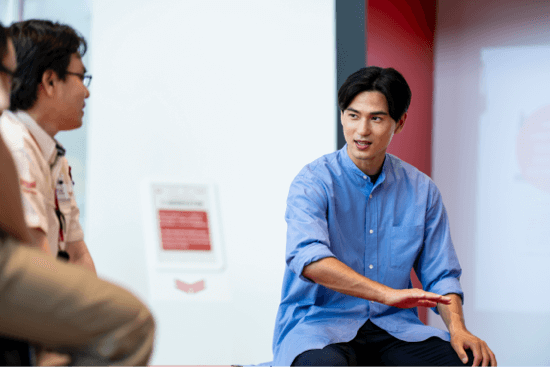

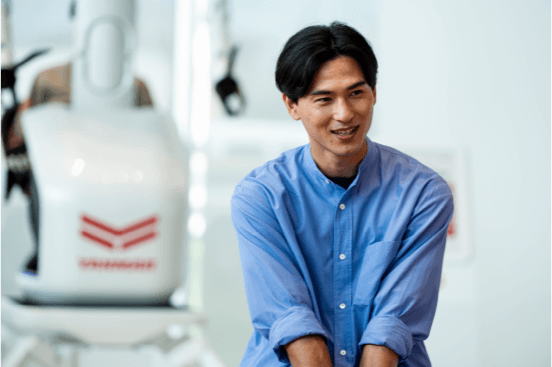

ところで、南野の頭の中には疑問は残る。「ヤンマーが建機メーカーでもあることは分かった。けれど、それがサステナブルな未来とどう関係するのか?」。この疑問に答えるのは、販売促進部の橋本和俊と、開発部のメンバーだ。

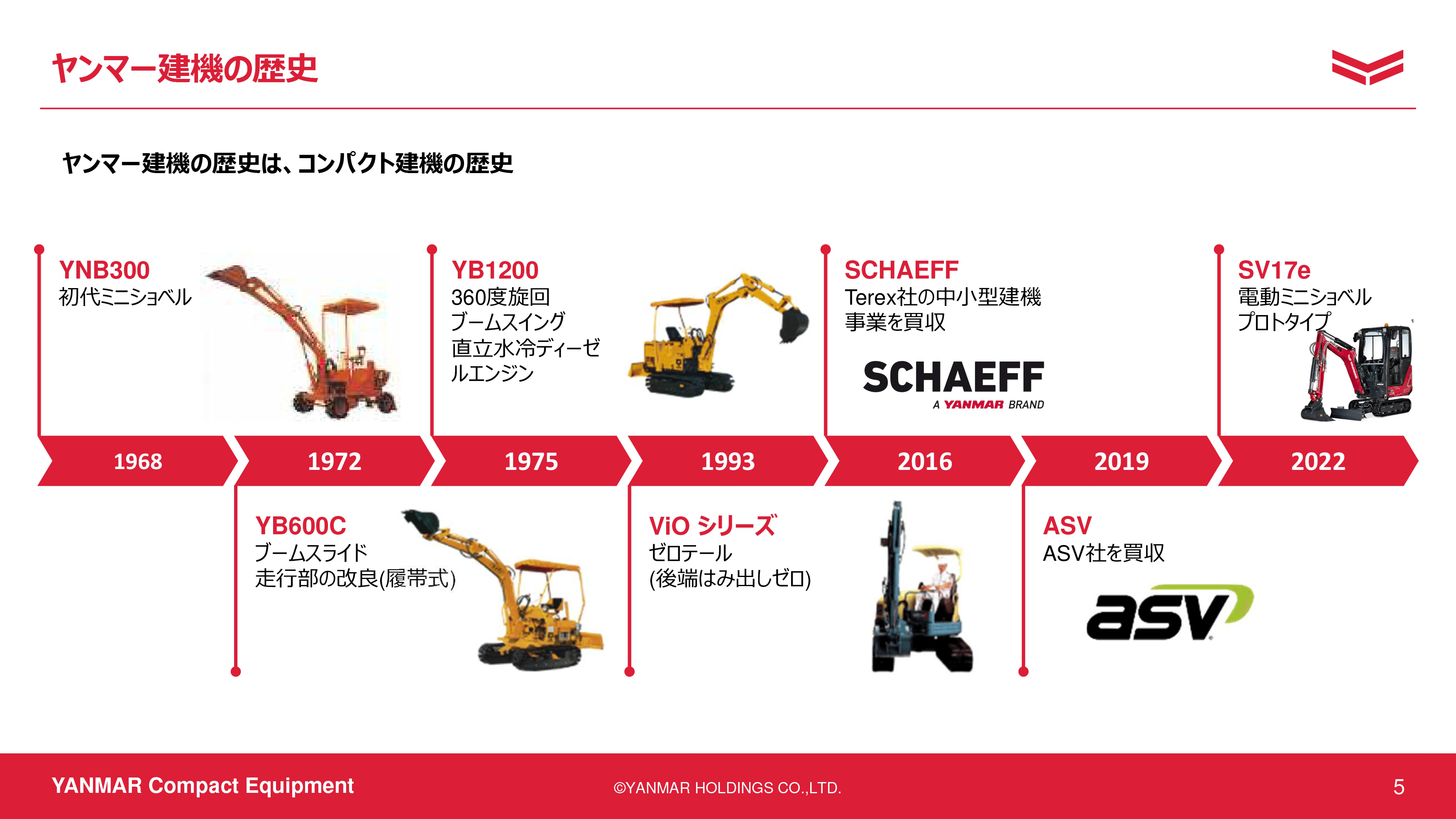

「ヤンマーと社会との関わりについて知ってもらうためには、まず、うちの建機の歴史を知ってもらうのがいいでしょう」

こう切り出した橋本は、建機の進化の歩みをまとめた年表をモニターに写し出す。

「現在、ヤンマー建機では、建設にまつわる機械をフルラインナップで生産を行っていますが、私たちの歴史は“コンパクト建機の歴史である”といっても過言ではありません。1960年代まで、土木工事といえばツルハシやスコップによる人力作業が一般的でした。そんな中、人手不足の解消や作業の効率化を図るために開発されたのが、初代ミニショベルです。1968年のことでした」

下の画像は横にスライドができます。→

道路や橋などをつくる工事においては、大型の重機がメインになる。戦後間もない頃は、そのような建機が活躍する時代であった。ただし、都市部におけるインフラの整備や宅地開発、緑化事業においては大きな建機は向かず、“力”といえば依然として人の手に頼るしかなかった。そこに活路を見出したのが、ミニショベルだ。ヤンマーは耕運機の技術を活かし、小型建機というジャンルを世界に生み出したのだ。

ヤンマーが”小型建機のパイオニア”であるという事実に食いついた南野は、「初代の建機は、クローラーではなく、4つのタイヤだったんですか?」と、デザインにも関心を向けた。

「初めはそうでした。ただ、工事現場のようにまだ整地されていない場所を走行するには、やはりタイヤでは不安定です。そこで1972年に、今の建機に装着されているようなゴムクローラーが取り入れられました。これも、ヤンマーが世界に先駆けた機能のひとつです」

橋本曰く、後端がはみ出ることなく旋回ができる “ゼロテール”を生み出したのも、ヤンマー。今となっては建設機械のグローバルスタンダードになった形である。

デザインを考案した担当者は、出社すると1日中、工事現場で観察をしていたそうだ。ある時、建機の作業員が頻繁に後方確認をしながら操作をしていることに気づく。後部の出っ張りは、人を巻き込んでしまうなどの危険性を秘めていたのだ。では無くせばいいという発想になるが、そう簡単にはいかない。建機は、てこの原理で重い物を持ち上げるので、後端が重ければ重いほどよいので、「そこを排除するとは何事か」と開発側は反発。議論を重ね、あるべき形を探り続けて辿り着いた形なのだそうだ。

「ゼロテールの話だけでも、ずっと聞いていたくなります(笑)。そんな風に、いくつもの試行錯誤を経て、小さく、取り回しがしやすくなっていったんですね。すべての部位の形に意味があるんだろうなと、男心をくすぐられます」

南野さんも普通の男の子なんですね、と返す橋本。

「では、その小型建機が求められるこれからの役割についてお話します」

小型建機は、

都市を“持続させる”力になる。

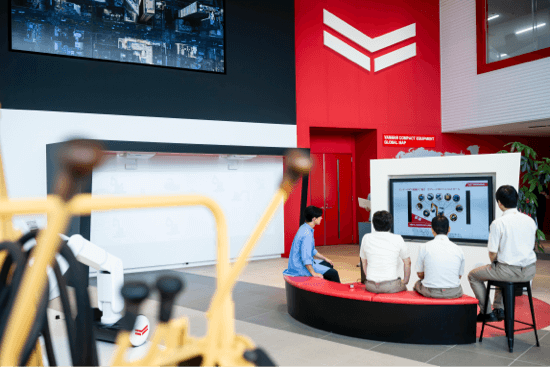

建設業界の課題として、橋本がまず挙げたのが人手不足。少子高齢化が進み、建設従事者の人口も減少している。こうした問題を解決するのが、ICT建機だ。測量、設計、施行、検査といった一連の建設生産プロセスを、3次元データをもとに機械がガイドし、省人化を図るソリューションだ。

ICT建機のデモンストレーション動画を見終えた南野が、こう口を開いた。

「前回取材に行かせてもらった農業の現場でも、人手不足という課題があり、それをテクノロジーで解決していました。その農業機械はデザインもよくて、僕でも操作できてしまいそうなほど“簡単”に見えたんです。今、それと同じような気持ちになりました」

これからの建設業界は“ラクでカッコイイ業界”にならないといけませんからと力を込めて語る橋本は、もうひとつの課題について語り出した。

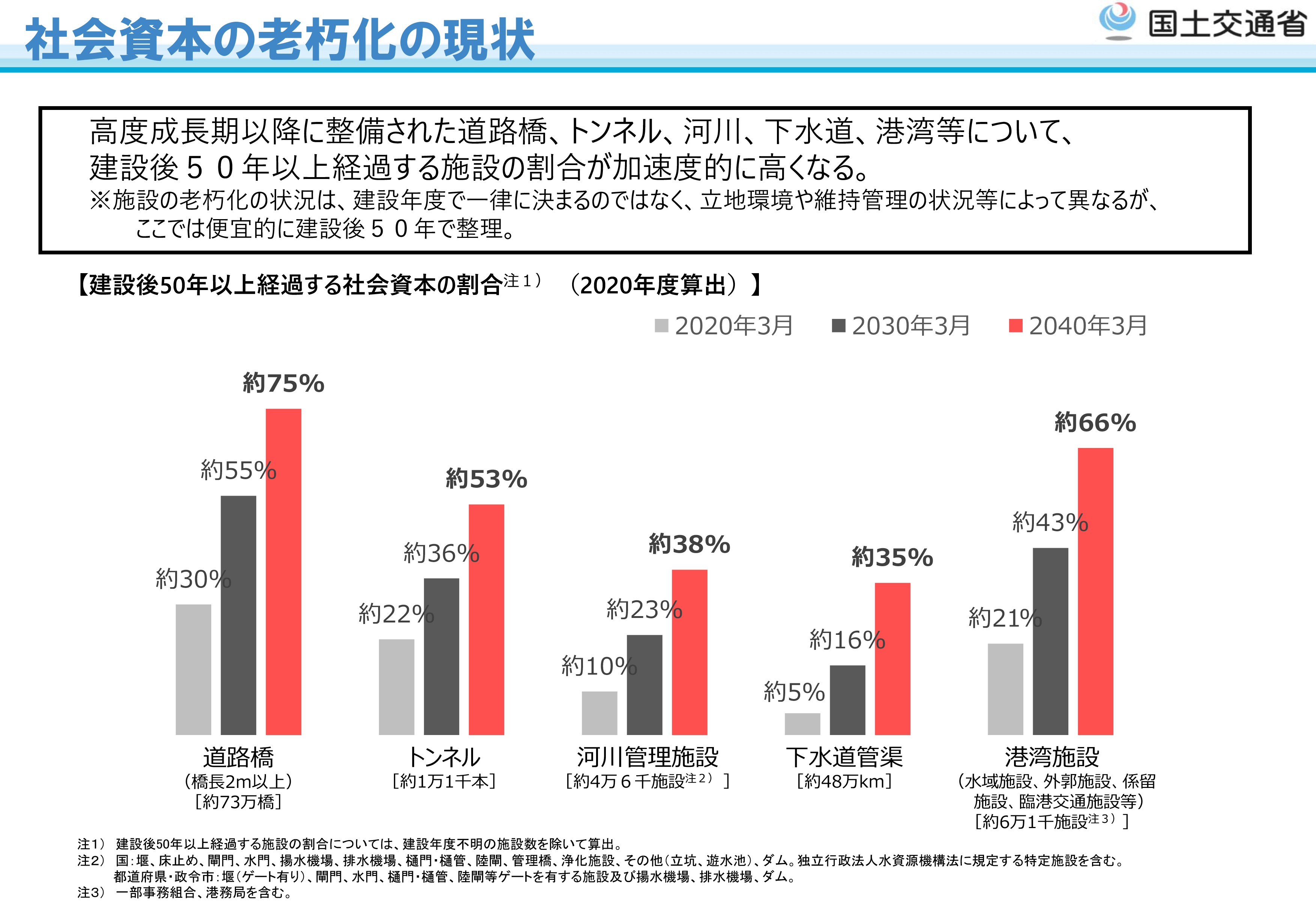

「これは、建設してから50年以上経過したインフラの割合を示したグラフです」

下の画像は横にスライドができます。→

橋本がモニターに映し出したのは、国土交通省が公開している、道路や橋などの“社会資本”の老朽化の現状と将来についてまとめたデータ。日本のインフラは、主に戦後〜高度経済成長期に新設され、今後急速に老朽化することが課題として挙げられている。今後20年間で、建設後50年以上経過する施設の割合は加速度的に高くなり、老朽化するインフラを保全したり、整備したりすることがますます求められるのだ。

「先ほどお話をしましたが、道路や橋などの大きなものはすでにあるので、これからはそれを維持するための建機がますます重要になってくるということです」

橋本が調べたところによると、日本のサッカースタジアムだけでも、564もの施設があるそうだ。その一つひとつも、いずれは整備が必要になってくる。

説明を聞き、南野は自分が暮らす街のことに思いを馳せた。

「ヨーロッパで生活をするようになって感じたのは、街中に古い建物が多いことです。地震もないので、永く住める家なんですよね。だから、リフォームの文化が日本よりも盛んです。例えばそういう時にも、小型建機は活躍するということでしょうか?」

まさにその通りです、と橋本はうなずく。ヤンマーの建機の中には、戸口にも入れる幅のミニショベルもあり、室内の壁を壊す際などにも活用するそうだ。

人が住むところで貢献するのが小型建機の役割。世界各地で都市化が進んでいるので、実際にニーズもどんどん増えてきているのだと橋本は語る。

「では、その“都市”に受け入れられ続ける性能にはどんなものが必要か。そのことについて、もう少し説明をさせていただきます」

都市の機能を持続させる、小型建機というジャンル。建設業界を持続させるICTテクノロジー。南野の中にある「サステナブル」という概念が、また少しづつ広がっていく。