都市に求められる

建機とは?

南野拓実が、

乗る、操る、蹴る。

建設機械。その中でもヤンマーが主に手がけているのは小型建機であることを知った南野。

都市化が進むと大規模な開発は少なくなり、その代わりに維持・改修が増え、小型建機はそれを行う上で重要な力となる。

奥深き建機の世界。ヤンマーの開発部のメンバーたちが、南野をさらに導いていく。

街に受け入れてもらうために

磨く、騒音対策。

「建設機械といえば、どんなイメージがありますか?」

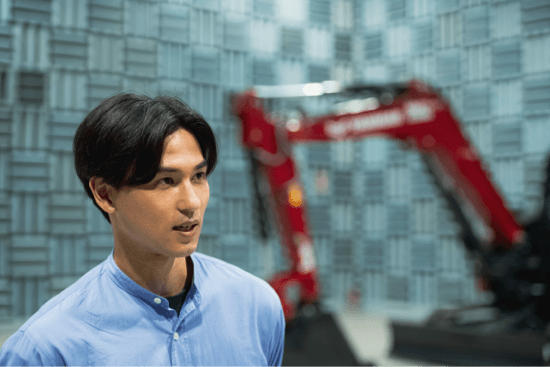

そう尋ねたのは、ヤンマー建機 開発部の速水能弘だ。

うるさくて煩わしさを感じることはありませんか?と重ねて問いかけられると、南野は思い出したように頷く。

「確かにそうですね。僕の故郷では、よく田んぼに農機があって、その近くを通る時は会話がままならないほどでした。農機でさえそうですから、きっと建機はもっとうるさいですよね」

「都市で働く建機として選ばれるには、静かであることも重要なんです」

速水は、ミニチュアのショベルカーを使いながら解説をし始めた。

「ヤンマーの建機は、先ほど説明があったように、小型であることが特徴です。小さい機体の中にエンジンや油圧システムなどを入れるとなると、騒音対策に取れるスペースが少なくなってしまいます。吸音材や制振材なども入れますが、そう多くは使えない。ですので、いろいろな工夫をしてできるだけ音が出ないように改良をするしかありません。例えば、騒音の原因のひとつが、ラジエーターを冷やすためのファン。この音が生じないようにするために、“熱”が最適なバランスになるように調整する。そういったかたちの改良です」

「動けば動くほど暑くなる。スポーツと同じですね」と理解を深める南野。防音対策と機械の性能(ヒートバランス)は、トレードオフ。エンジニアたちは、テクノロジーによって最適解を見つけ出そうと試験を重ねているのだ。

そうした試行錯誤の末に完成したのが、今年6月に登場した「ViO80-7」。エンジン出力を19%向上させつつも、騒音を従来比の半分に下げるなど、住宅部や都市部での現場に向けて大きく進化。

「パワーが大幅にアップしているのに、音が半分の大きさにって……。どういうこと?って思うんですけど(笑)」

「では、聞いてみますか?」

速水がこう提案すると、南野は好奇心に満ちた表情で頷いた。

最新の建機が放つのは、

咆哮か、静寂か。

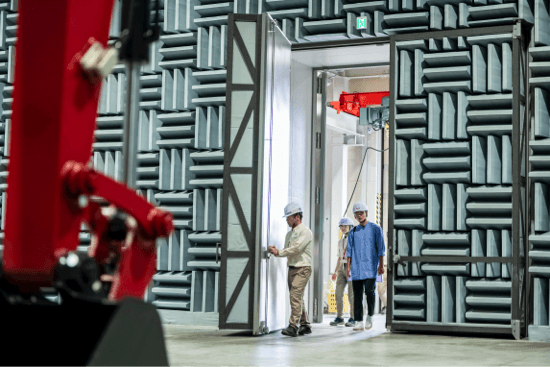

「なんですか、ここ!? あれ、声もなんか変な感じ……」

南野が案内されたのは、研究棟の中にある「半無響室」。縦横21×17m、そして高さが8mもある半無響室は日本でも珍しい大きさである。エンジニアらは建機をこの中に持ち込み、日夜、騒音試験を繰り返している。

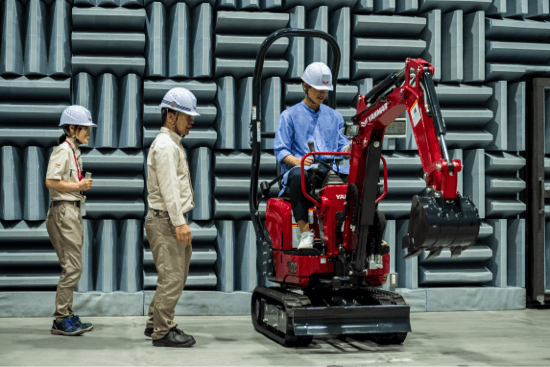

部屋の中に用意された建機は5台。人の背丈と同じくらいの小型建機から、重機と呼ばれるような大型の建機までが並んでいる。

音がまったく響かない異質な空気を耳に馴染ませるように歩き回る中で、南野が声を弾ませた。

「あ、もしかしてこのメッシュの部分、熱をコントロールするところですかね? 先ほど説明にあった……」

南野の目に止まったのは、ViO80-7の側面にある吸気口。実はこれこそ、ViO80-7の静粛性を高めている部位である。従来の建機は、「吐き出し方式」というシステムで、その名の通り、熱を内から外へ吐き出していた。安価に構築できるのがメリットだが、排気口が大きくなるため、騒音も大きくなるのが難点であった。

それに比べて「吸い込み方式」の吸気口は小さい。騒音を抑えることもでき、また冷却効率も高くなる、高機能のシステムなのだ。

南野はボンネットの中まで隅から隅へと視線を這わせる。その後も機体をぐるりと回り、デザインを確認し終えたら、いざ搭乗。以前の取材で乗った農業機械に比べるとひとまわり大きなボディだ。

エンジンの掛け方を教わった南野は、早速キーを回す。静寂を破るかのようにエンジン音が響いた。

無音状態に慣れていた耳に、急に音が入りこんだ驚きはあるが、それも一瞬のこと。“うるさい”というレベルの騒音ではない。事実、レバーを握っている南野に対して、ヤンマーのメンバーたちは、建機の外から操作法を難なく伝えている。声を張り上げもせずに。

ViO80-7から降りた南野に感想を求めると、「思っていたよりも音が小さくて、意外でした。地上にいる人とも、会話して意思疎通ができましたし。これでパワーも上がっているなんて。穴を掘れないので確かめられないですが(笑)」と晴れやかな声で答えた。住宅などが密集した地域で活躍するにふさわしい建機であることを実感したようだった。

知性ある建機との交流。

その後も南野は、半無響室に用意された他の建機を試乗した。

ヤンマーにおける小型建機の代名詞「SV08」に乗った際には、「直感的に操作ができる、すごくシンプルな乗り物ですね。何よりも、この幅。ドアから家の中に入ったり、ビニールハウスの中に入ったりと、いろいろな場所に入り込んで作業ができるなというのが分かります」と、そのコンパクトさに驚いた。

ICT建機「ViO30」にも搭乗。3Dデータに合わせてブレード(排土板)を自動で調整するので、熟練作業者でなくても簡単に高精度の整地ができる次世代建機だ。

この日は、進行方向に、微妙に傾斜を付けた約10mのテープを伸ばし、前進しながらブレード(排土板)をいかにリフトアップするかを確かめるデモンストレーションに南野が挑戦。自動モードと手動モードのどちらも試して、その差を確かめた。

「手動は、相当難しいです……。一定のスピードを保ちながら整地も行うなんて、熟練した方じゃないと絶対にできないだろうなと実感しました。自動であれば、生産性が相当上がるんでしょうね」

これからの建設作業は、ますます機械と人間の共同作業になっていく。その実感を深めてもらうために、ヤンマーから南野へ、無理を承知でのリクエストも。

「南野さん、建機とサッカーをしてみませんか?」

「いいですよ(笑)」

小型建機の機敏な動きを実感した南野であった。

サステナブルな世の中をつくる、

さらに次世代の建機であるために。

都市を持続させるための建機、そして建設業界自体を持続させるためのICT建機に触れた南野に対し、開発部の速水が声をかけた。

「南野さんは、車をお持ちですか?」

ハイブリッド車に乗っていますと答えると、速水は「サステナブルな未来に向けて、ヤンマー建機が取り組まなくてはいけない課題はまだあって、そのひとつが、まさに電動化です」と語った。

ヤンマーは、2050年までに、スローガンとして掲げる「A SUSTAINABLE FUTURE」の実現に向けてさまざまなチャレンジを行なっている。

例えば、温室効果ガスの抑制。ヤンマーの事業活動におけるCO2排出量の90%は、農機や建機など、お客さまの製品から出るものだ。それを抑えることが急務であり、エンジンや油圧システムの効率を上げる改良のほか、リチウムイオン電池を搭載した電動建機の開発も行なっている。

南野さんのほうが詳しいかも知れませんがと前置きした上で、速水が説明を続ける。

「イギリスやフランス、ドイツ、スペインなどの欧米諸国では、排気ガスの規制にクリアしていない車は基本、入国できないようになっています。入ろうとすると、税金がかかってしまう制度が導入されているんです」

今のところ建機に対して規制はかからないが、それも時間の問題だとのこと。

「排気ガスへの風当たりが、そんなに強くなっているなんて……」と未来を危惧する南野に、速水は答える。

「エンジンに代わるものが必要だという議論は、今に始まったわけではありません。来たるべき未来に向けて私たちは着実に準備を進めてきました。技術的な方法はいろいろあります。電動もそのひとつ。燃料自体をクリーンにする動きだってあるんです」

そのうちに南野さんもヨーロッパの街中で最先端の重機とすれ違う日が来ると思いますよ、と速水は微笑んだ。

南野にとって、ヤンマーが建機メーカーであったことを知ることから始まった1日。そして、建機が、今あるこの世界を持続させる機械であることを知った日にもなった。

サステナブルという言葉は、尊い生命や、美しい自然環境に対してのみ使われることではない。多くの人にとってかけがえのない、“持続させたいもの”すべてにおいて使われる言葉である。

自分にとっては何か? サッカーか? そのサッカーがこれからも魅力的なスポーツであり続けるには?

「A SUSTAINABLE FUTURE」。その言葉をさらに咀嚼し、自分の中に取り込んでいくきっかけとなる工場訪問であった。