岸壁に佇む

「海の寺院」で

南野拓実が

感じたもの。

モナコの高級タワーマンションにある屋上農園に訪問した南野。この農園では限られたスペースを最大限に活用し、新鮮でオーガニックな食材を生産することで、都市部での持続可能な農業と質の高い食生活を両立させる取り組みを学んだ。

次に南野が向かったのは、100年以上の歴史を持ち地中海を見守り続けている海洋博物館。この博物館がサステナビリティの分野でどのような役割と使命を果たしているのかを深く探求する。

受け継がれる、海洋と生物多様性保護の取り組み

南野のモナコでのサステナブルへの探求の旅は、海洋博物館への訪問という終章にたどり着いた。地中海の碧い波が見渡せるモナコ公国では、海洋保護が文化と共に歴史を形作っている。この博物館は、「海の世界を守るために捧げられた寺院」として、長年にわたり多くの人々に愛されてきた。

1910年にアルベール1世大公によって開館した海洋博物館は、科学と芸術の殿堂として知られている。その壮大な石造りの外壁は、アーチと精巧な窓飾りで装飾されており、建物の長い歴史を感じさせる。この建築はモナコのルネサンス様式を象徴しており、訪れる人々はその歴史が織りなす重厚感に静かに迎えられるのだ。

南野はプライベートで何度も海洋博物館を訪れ、その度に博物館への道すがらの景色に心を奪われてきた。ライカを覗くと、そこに広がっている青空の美しさに息を呑むという。

「ここから見える青い海と空の絶景は開放感に満ちあふれていて、訪れる人々に深呼吸を促すような魅力がありますね」と実感を込めて、そう語った。

海洋博物館が実践する、海の生態系を守る取り組み

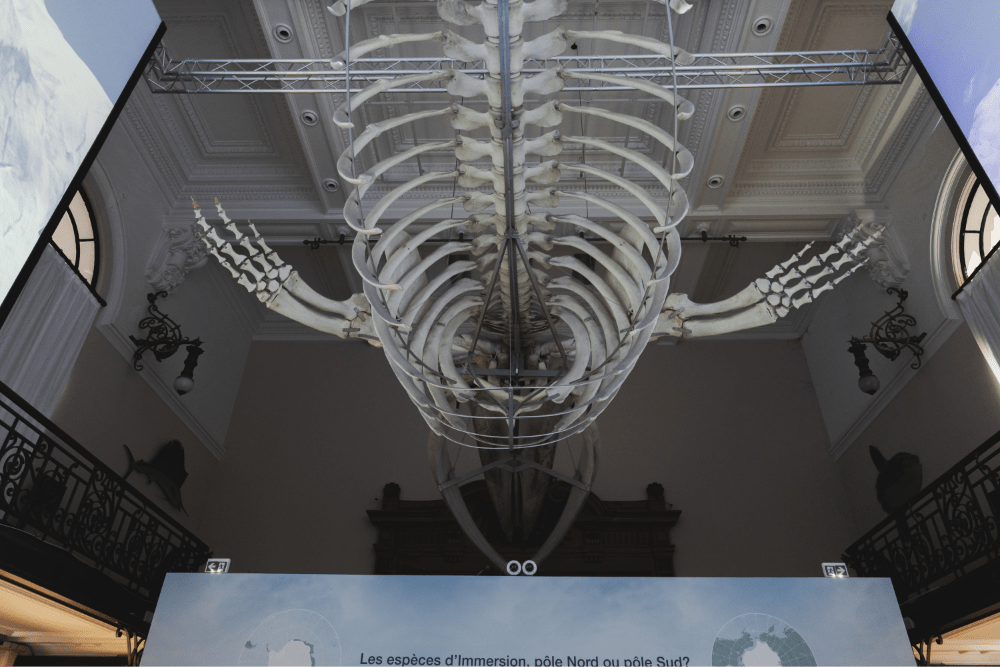

南野がモナコ海洋博物館に足を踏み入れた瞬間、巨大なシロナガスクジラの標本が目に飛び込んできた。その迫力に息をのむ。「この壮大さには本当に圧倒されるね」と、自然と驚嘆の声が漏れた。

まず目に入るのは、メイン・ホールから眺める地中海の壮大な景色だ。この景色が訪れた人々を歓迎し、その先に広がる冒険を予感させる。ホールを進むと、6,000点を超える海洋動物や色鮮やかな観賞魚が展示されており、その多様性に驚かされる。

さらに進むと、海洋動物の骨格標本や、古代から現代に至るまでの人間と海の関係の変遷を示す展示が豊富に用意されている。これらを通じて、海洋の歴史とその魅力を深く理解することができるのだ。

南野は興味深く考えた。「海洋博物館はどのような経緯で開設され、その主な使命とは何なのだろうか?」

洋博物館は、アルベール1世公の強い願いから始まりました。彼は海の神秘と美しさを広く共有したいと考え、パリ万博でのトロカデロ水族館に触発されて、海洋研究の成果を紹介するためにこの博物館を設立しました。

モナコ海洋博物館の主な使命は、この場所を海洋学の神殿として、海洋学の発見や冒険、技術革新を人々に紹介し、海の重要性についての理解を深めることです。

地下に移動すると、南野の前には海底の生態系を忠実に再現した水族館が広がっていた。

まるで海底を散歩しているかのような環境の中で、南野は静かに泳ぐ魚とサンゴを観察しながら、疑問を投げかけた。

「この美しい展示を通じて、海洋博物館は具体的にどのような方法で海の生態系保護に貢献しているのですか?」

モナコ海洋博物館は、気候変動によって存続が脅かされているサンゴの保護と繁殖に取り組んでおり、治療が必要な海洋生物の回復と放流も行っています。それに加えて、来場者に海の環境が直面している問題を伝え、環境保護の意識を高めるための啓発活動にも力を入れています。これらの活動は展示だけでなく、教育にも焦点を当てています。

興味をそそられた南野は、教育の具体的な取り組みをさらに知りたいと思った

バーチャルで極地を探検!

革新的な教育法が子どもたちを魅了

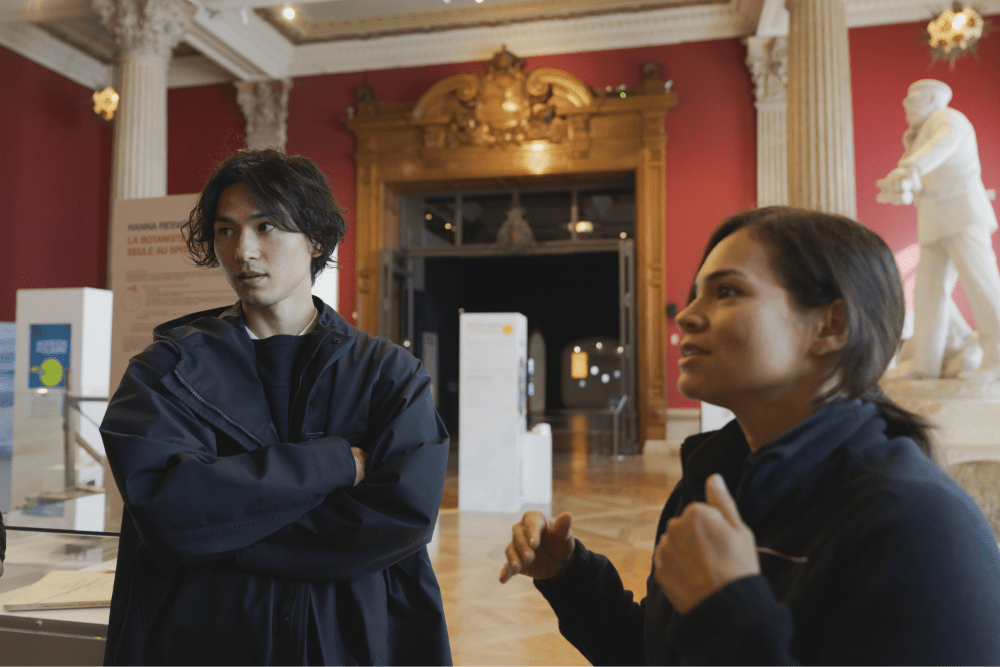

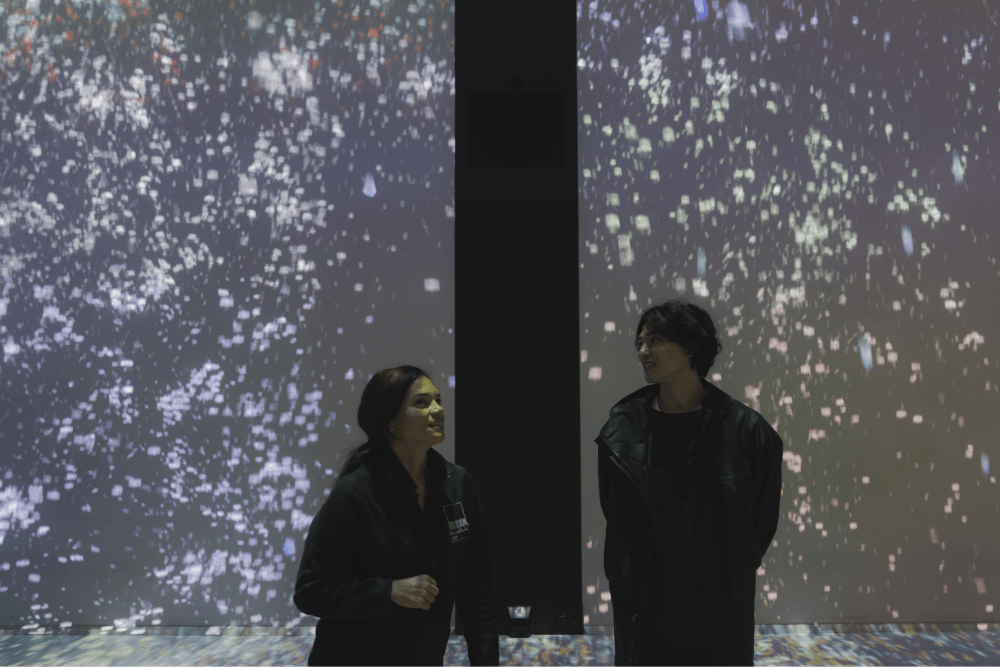

博物館では、アニメーションやバーチャルリアリティを用いた教育手法が取り入れられているようだ。これにより、子どもや青少年はバーチャルで極地を訪れたり、氷の下を探検する体験が可能となっている。その結果、彼らの学習意欲が刺激され、自然環境への理解が深まるのだ。実際にその様子を見た南野も、その教育方法の利点を強く感じた。

「プロジェクションマッピングで描かれた氷の崩壊のシーンは忘れられません。地球上で実際に進行している環境破壊の深刻さを身近に感じ、それを見た子どもたちの驚きの表情は、環境問題への意識をするきっかけとなりますね」と、サステナビリティのメッセージを伝える演出に感銘を受けた様子だ。

若い世代が協力しあいながら地球環境を守る未来を

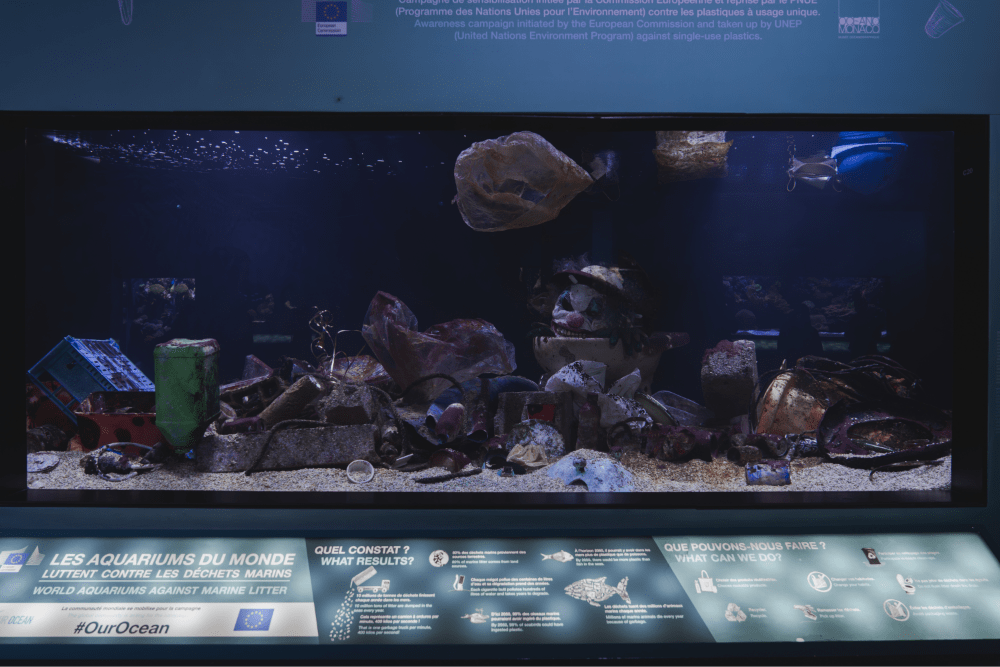

南野は博物館を回りながら海洋問題について理解を深めていく中で、特に海洋汚染に関する展示に注目して立ち止まって見入っていた。

海洋汚染は世界中で深刻な課題となっており、現在の汚染の進行ペースが続けば、2050年には海洋生物の数をごみが上回ると予測されている。海洋博物館の展示では、川から海に流れ着くごみを視覚化し、実際に1日に見つかるごみの量を反映して、時にはそれ以上の量が海に流出することを示している。

この展示の目的は、訪問者に海洋汚染の深刻さを認識させ、環境保護への行動を促すことだ。展示にはプラスチックボトルや缶などの散乱したごみが含まれており、情報パネルを通じて汚染の実態とその対策について考えるきっかけを提供している。また、SNS上で#OurOceanのハッシュタグを使用して投稿することで、意識の向上と具体的なアクションを促すことを目指している。

この展示を見て危機感を感じた南野は、「これらの環境保護活動を通じて、若者一人ひとりが海洋保護のためにできることを実践し、その重要性を周囲に伝えることが、海洋環境問題への取り組みを加速させます。海は地球全体で共有されている貴重な資源です。日常生活で意識的な選択をすることが、海を守るために大切です」と強調した。

そして、海洋博物館を後にする際、「この訪問は、自分たちに何ができるかを考え、非常に良い学びの機会となりました」と実感を込める。海洋保護活動の重要性と、若い世代が海洋環境問題にどう対処すべきかについての洞察を得た南野。

彼が見据える未来では、現在の若い世代が協力し合いながら、海洋の環境保護活動をさらに推進していることを期待していきたい。この海洋博物館の訪問は、海を守るための大切な一歩となった。

モナコでのサステナブルな取り組みを体感、そして高まる使命感

サステナブルな取り組みで世界の最先端をゆくモナコ。現地に二年近く住みながら「あまり知らないんです」という南野の言葉から始まった、『MINAMINO REPORT』のモナコ編。

南野が訪れたのは、ヤンマーが推進する農業・食、都市生活、海洋問題の三つの事業領域。モナコが実践している『レスポンシブル・ラグジュアリー(責任ある豊かさ)』というコンセプトを直接体験し、南野は、「サステナビリティが概念に留まらずに、日常生活で実践できるライフスタイルであること」を深く理解したようだ。

彼はさらに、「パーマカルチャーや屋上農園の構築、シェアリングエコノミーへの移行、海洋保護の推進など、それぞれが持続可能な未来へ向けた重要なステップです」と強調した。

この体験を通じて、「責任ある豊かさ」とは何か?その本質を深く理解した南野。

これは、単に物質的に豊かであることだけでなく、持続可能な社会を築くために必要な、責任を持った消費や生活様式を取り入れることが非常に重要であることを示している。

「若い世代を代表して、この考えを日本に広め、サステナビリティに対する新しい視点を具体的な行動へとつなげていきたい」と意欲を燃やす。

南野は「A SUSTAINABLE FUTURE」への貢献と、そのメッセージを広める使命を果たしていく。サッカー選手として、そして一人の人間として。