南野拓実の

知らなかった

農業の「今」。

プロローグ

再生可能エネルギー、カーボンニュートラル、食品ロス、ダイバーシティ、ジェンダー……。連日のようにメディアをにぎわせているSDGsに関する言葉の数々。いまわたしたちの目の前には、地球規模で解決しなければならない課題が横たわっている。でも、わたしたちは、これらの課題をどれだけ理解しているだろうか。メディアから流される大量の情報の波に飲まれ、なんとなく理解した気になってしまってはいないだろうか。

南野拓実。フランスのリーグ・アンの名門モナコに所属する日本代表のエースは、コロナ禍の中で過ごしたこの2年間に、サッカーだけに没頭できないジレンマを痛いほど味わった。そして、知った。プロサッカー選手という職業は、人々の豊かな生活の上に成り立っているということを。

「僕はまだ何も知らない。だから知りたい」。

地球上のさまざまな課題に関心を抱くようになった南野は、束の間のオフを利用して、仙台に足を運んだ。わたしたちの生活を支える農業という身近な世界に存在する課題を確かめるために。

「今日は農業の課題にどのように取り組んでいるのかをこの目で確かめにきました」。

これから自分には何ができるのだろうか。その答えを探すための1日が始まった。

サービスセンターの見学で

感じた、プロフェッショナル

な人たちのエネルギー。

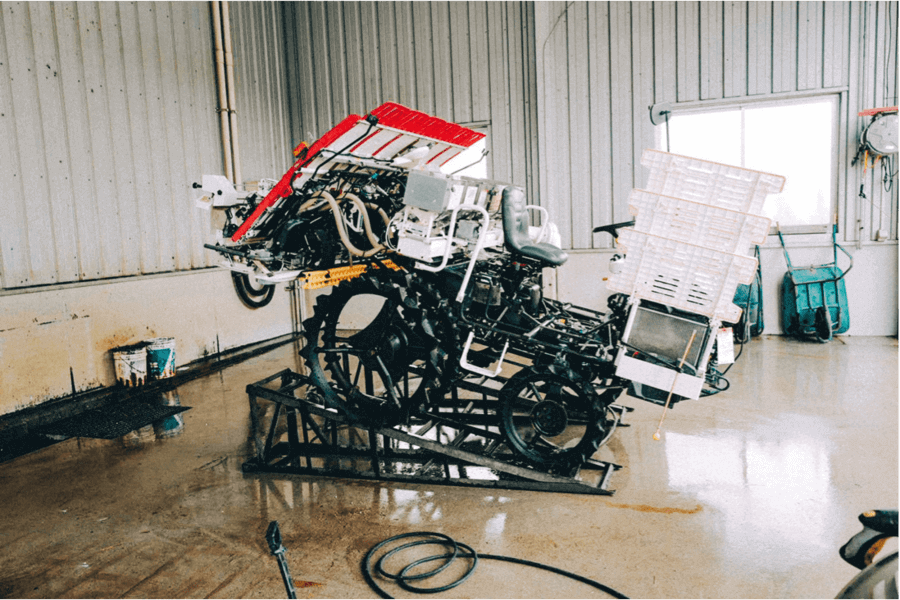

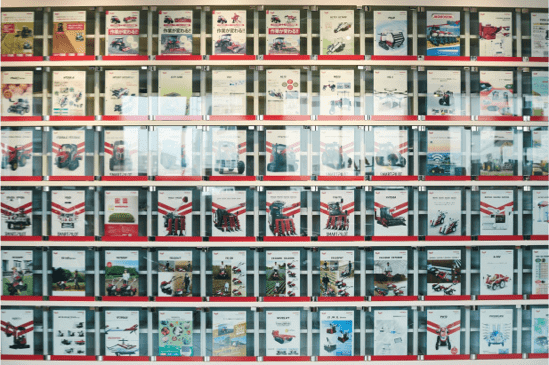

南野が訪れたのは、ヤンマーアグリソリューションセンター仙台(以下、サービスセンター)。ヤンマーアグリジャパン株式会社が営農に関するノウハウを集結し、農業機械や土づくりなどの営農ソリューションを提供する営業機能のほか、農業機械の整備を展開するサービス機能、農業に関する様々な情報提供や研修を行う情報発信機能を有した、農業従事者向けのトータルサポート拠点だ。

この日、サービスセンターには、ICT技術を活用したトラクターや、刈取作業を自動化するオートコンバインなど、稲作を終えたばかりの農業機械が整備のために数多く持ち込まれていた。

立ち並ぶ農業機械を目の前にして、南野はサービスセンターで説明を担当してくれたヤンマーアグリジャパン アグリサポート部の藤井悠に遠慮気味に質問を投げかけた。

「これは何をするための機械ですか?」

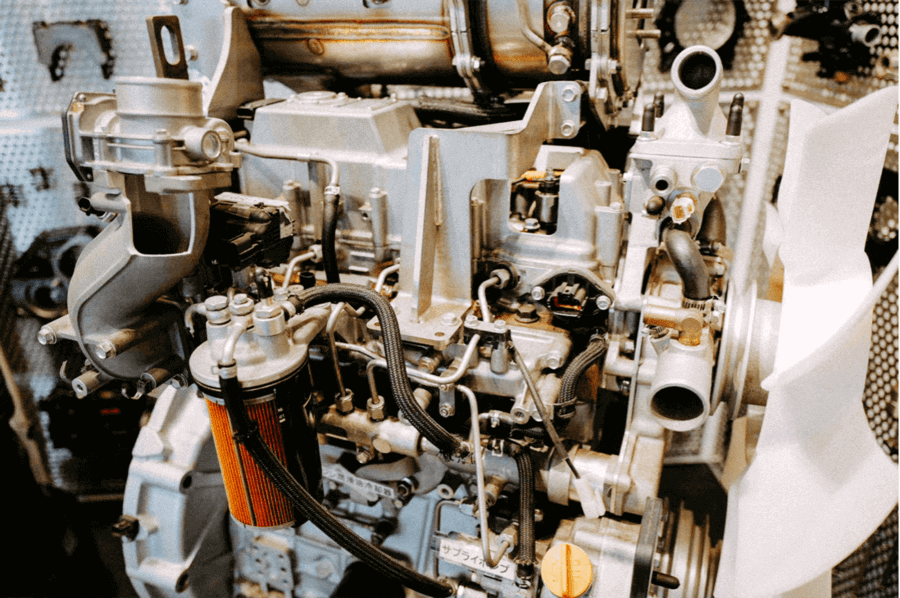

この問いに対し、藤井が丁寧に回答すると、やや緊張がほぐれたのか、「このパーツはどんな役割があるのですか?」「これらの機械は毎シーズンメンテナンスが必要なのんですか?」と、丁寧な口調で疑問を口にしはじめた。農業機械の複雑な構造を目の当たりにし、ここではプロフェッショナルな仕事が行われているであろうことを感じ取ったようだった。

「このような最前線の現場は、エネルギーを感じることができるし、目の前の農業機械を見ているだけで想像を掻き立てられます。僕には農業機械のことはまったくわからないけど、ここで働いている方たちはその仕組みを完全に理解していて、分解したり、メンテナンスしたりしているのだと思います。まさにプロの仕事ですよね。」

実は、南野の実家のある大阪府泉佐野市は、田んぼも多く、幼い頃は農業機械を目にする機会も多かったという。

「これまで、なんとなく農業機械をみていましたが、じっくり見てみると、田植えや稲刈りなど、それぞれの作業工程に特化した形をしていることが理解できました。また、いかにもメカメカしい(機械的な)感じがして、男心をくすぐられました。」

そして、「ちょっと写真撮っても良いですか?」と、普段から持ち歩いているというライカのカメラを取り出して、思いのままにシャッターを切りはじめた。

スマート農業の

専門家が語る

農業の現実。

いま日本の農業は数多くの問題を抱えている。その中でも特に早急に解決しなければならない課題は①農業人口の減少と②環境への配慮の2点だ。農林水産省が行なっている「2020年農林業センサス」によると、農業従事者の数は152万人。高齢化や後継者不足などの理由により、2015年から2020年の5年間で46万人も減少してしまった。このため、一人当たりの耕作面積は増加。作業負担はこれまで以上に農業従事者の肩に重くのしかかっている。さらには環境へ配慮した農業への転換が叫ばれている。特に近年では、欧州を中心に農薬や化学肥料の使用を制限する動きが加速しており、日本の農業はまったなしに変革が求められている状況だ。

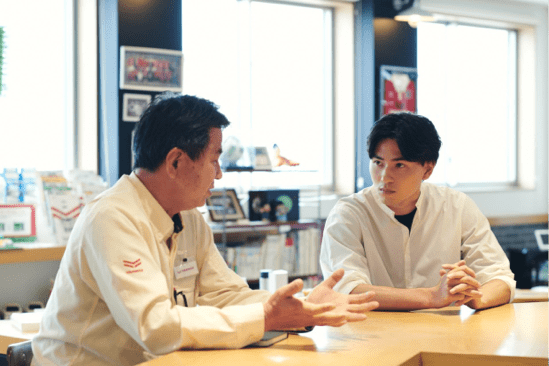

この課題を南野に説明する役割を担ったのが、ヤンマーアグリ開発統括部技監の日高茂實だ。日高が南野に、農業課題の概略をひと通り説明し終えると、南野がゆっくりと口を開いた。

「これから農業は、ICTを活用してどのように変わっていくべきなんですか?」

南野が発したこの問いに対し、日高は、すぐさまこう答えた。

「これまでの農業は、経済を優先し、たくさんの化学肥料を与え、土地を痩せさせてしまいました。土地が痩せると、さらに化学肥料で生産性を高めようとします。するとさらに土地が痩せてしまいます。しかも、化学肥料を施肥し過ぎると、農作物が吸収しきれずに、地下水に流れ環境を汚染します。それに加えて、肥料のコストも増加しますよね。近年の農業はそんな悪循環に陥っていました。だからICTを活用し、環境に配慮した生産性の高い“儲かる農業”を実現し、新しい人材が入ってきたいと思えるような環境に変えていく必要があるんです。」

南野は、農業人口が減少し、高齢化した農業従事者たちに大きな負担がかかっていることは、漠然と知っていたつもりだった。でもその理由までは知らなかった。ましてや環境問題に取り組む必要があるなんて思ってすらいなかった。

では具体的にどのようにICTが活用されているのか。この南野の疑問に対して日高は話を続けた。

「スマート農業とは、情報通信技術やロボット技術を活用して、省力化、精密化、高品質化などを推進する新たな農業のことです。これまでの農業では、作物の生育が良かろうが悪かろうが、農地全体に均等に化学肥料を撒いていました。でもスマート農業では、ドローンを飛ばし、生育状態が良くないところにだけ肥料を与え、逆に生育状態が良いところには肥料与えないように、資源の投入を最少化するんです。これは環境にも良い上に、経済的でもあります。」

哲学者の池田晶子は自らの著書『14歳からの哲学』の中で「知る」ということについて、“情報は知識ではない。ただの情報を自分の血肉の知識とするためには、人は自分で考えなければならない”と語っている。

南野は、「知る」という行為を通じて、情報として得た農業の現実を、自分で考えることで、より身近な課題として認識できるようになっていった。

サッカーと

スマート農業の、

意外な共通点。

農業機械の自動運転は、カーナビやスマートフォンなどで標準的に使用されているGPS*(衛星測位システム)を使って実現している。ただし精度には大きな違いがある。ヤンマーの農業機械で採用している位置情報取得方式のうちRTK-GNSS式ではプラスマイナス2〜3センチの誤差という高精度の位置情報システムを採用し、より正確な自動運転を実現しているという。

*ヤンマーの直進アシストは補正情報を衛星などから取得して位置を求めるD-GNSS方式で位置情報を取得しています。さらに電波伝搬時間と電波の波形を利用して位置を計算し、高精度な位置情報を取得できるRTK-GNSS方式も採用しています。システムの詳細はこちら

実は、近年は、サッカー界のトップカテゴリーでも、GPSを活用した位置情報の把握が日常的に行われるようになっている。練習や試合の際には、GPSデバイスを装着し、走行距離や、走行スピードといったパフォーマンスデータを計測しており、これにより試合中に誰がどのくらいの強度でスプリントを行なったのか、選手間の距離はどのくらいあるのかといった情報がリアルタイムで計測され、選手のパフォーマンスが細かく把握が可能だ。

南野が「自分もGPSを装着してプレーしているので、農業機械の気持ちが少しだけわかる気がする」と冗談めかしながら、このような取り組みが行われていることを伝えると、日高は「プロサッカーのことはあまりわかりませんが」と前置きをしながらも、スマート農業の意義を次のように説明した。

「昔のサッカーはうしろにいる人は、とにかくボールが来たら前に蹴れと言われていました。そして前の人はとにかく攻めろと、役割が完全に分かれていたと思います。」

でも今は違いますよね、と日高は続ける。

「全員が連携して、守りも攻めも行なっていると思います。実は農業も一緒です。農業機械にGPSを装着すれば、その機械が今どこにあり、どのように動いているのか、どんな作業をしているのかなどをリアルタイムで把握できます。広大で数の多い農地を効率よく作業するためには、いつどこでどんな作業をすればいいのか、といったマネージメントが最も重要になります。それを一元的に管理できるのがスマート農業です。」

これらの農業の課題に対する取り組みは、そのまま日本社会の課題に当てはまる。人口減少社会が到来することを見据え、農業の世界で成功事例を作ることができるかどうかは、日本の未来に大きな影響を与えるといっても過言ではないだろう。日高は、スマート農業による課題解決に向けた取り組みに未来への可能性を見出している。

「いま課題に取り組んでいる人たちの成果を可視化できるようにしたい。小さなエリアでも成功事例を作ることができれば、持続可能な農業が広がっていくんじゃないか。」

南野は日高の説明に真剣に耳を傾けながら、何度も頷いた。そしてこう口にした。

「農業の理想と現実を知ることができました。そして理想に向かって、現実と戦っている人の姿勢を感じることができました。次は農作業を行なっている現場をみてみたい。」

南野の次の行動が決まった。

TAKUMI'S

PHOTOS

南野拓実のライカで捉えた写真たち