国立大学法人金沢大学 環日本海域環境研究センター臨海実験施設様

住所 : 石川県鳳珠郡能登町

海洋調査・実習船「あおさぎ」

総トン数:6.6t

全長:13.59m

全幅:3.29m

深さ:1.64m

最大搭載人数:22名

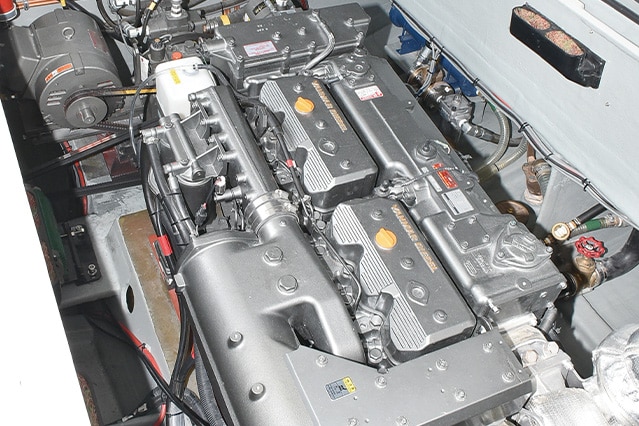

主機関:6CXBP-GT × 1基

建造造船所:湊洋工業株式会社

出典 : YANMAR mare vol. 44(2023年7月発行)

住所 : 石川県鳳珠郡能登町

総トン数:6.6t

全長:13.59m

全幅:3.29m

深さ:1.64m

最大搭載人数:22名

主機関:6CXBP-GT × 1基

建造造船所:湊洋工業株式会社

出典 : YANMAR mare vol. 44(2023年7月発行)

能登半島の内浦(富山湾側)北部に位置する九十九湾。美しいリアス式海岸と海水の透明度の高さから、日本百景の一つにも数えられている。九十九湾の中ほどに位置する金沢大学環日本海域環境研究センター 臨海実験施設前の船着場で、海洋調査・実習船「あおさぎ」の安全を願う出港式が、晴天の空の下で厳かに行われた。

「この調査・実習船の更新は、多くの人たちの願いでした。今後この船が、日本海域の海洋調査の中心的役割を担うことは間違いないと思います」と語るのは、鈴木信雄副センター長。前船の建造から40年。同センターの研究員だけでなく、金沢大学の学生をはじめとする全国の海洋研究者、さらには地元の人たちまでも待ち望んでいたという。

同センターは文部科学省からも日本海域の海洋教育・研究の共同拠点として認定され、これまでもその中心的な役割を担ってきた。2022年度の年間延べ利用人数は5000人以上。国内外の大学や高校、高等専門学校などから学生や研究者が訪れる。理由として、この地域の特殊な地形が挙げられると語るのは、金沢大学総合技術部環境安全部門・技術専門職員の小木曽正造職員。

「九十九湾は入り組んだ地形をしており、湾内は荒天時にも波が穏やか。また、海底は急斜面で陸地に近いところから急激に水深が増します。さらには海流の影響もあり、九十九湾には非常に多様な生物が生息しているのです。特に深海の生物を研究する上で絶好の環境にあります」

小木曽職員は、九十九湾だけに見られる海洋生物「マシコヒゲムシ」の研究者。今後、新しくなった実習船を利用して、さらに研究を深めていきたいと語る。

「あおさぎ」は、ヤンマー製のダイビングボートを同研究センターに合わせてカスタマイズしたもの。1階のデッキに広いスペースが取れるよう、操舵室は2階に設置。学生・教員間のコミュニケーションが取りやすくなったとともに、2階の操舵室では視認性が向上し、安全確認がしやすくなったという。主機関の出力は450馬力と旧船の2.5倍のパワーを持ち、最高速度は22ノット。実習船としては十分なパワーと速度だ。

「新しい実習船には、最新の設備と計測器、耐波性と操縦性能が搭載されているので、取得できる生物や観測データも大幅に広がり、安全性も高まります」と、小木曽職員は大きな期待を抱く。

設備の中でも特筆すべきは、1階デッキ後方に搭載した長さ1000mのワイヤーウインチとAフレームデリック、そして超音波を使って海底の地形を3Dで描くことができるマルチビームソナーだ。ウインチとデリックを装備されていることで、重い調査装置や機材の運用も可能になり、さらに400mまでの水深を高精度で測量ができるマルチビームソナーによって、海底環境をより詳細に把握することができるようになったという。

「日本海は地球環境の変化の影響を、顕著に受けている海だと言われています。特に近年は、日本海が地球規模で深刻化している海洋プラスチックごみの影響を大きく受けていることが分かっています。海洋汚染や地球温暖化の問題などは日本海の研究を進めることで、世界の研究にも大きく寄与できると考えています」と、鈴木副センター長。日本海における海洋研究の拠点になる船として、より多くの人に有効に使ってもらいたいと語る。

新しい実習船には、大学の研究者だけでなく、地元の人たちからの期待も寄せられている。特に同施設のある能登町は、「海洋教育のまち」として全国的に知られており、小中学校では独自の海洋教育プログラム「里海(さとうみ)科」が設置されている。その授業の中でも、この実習船が活用されているという。

「里海科では、地元の子どもたちが調べ学習や体験学習を通して、海のことを多面的に学んでいます。同施設は、里海科が設置された当初から、より豊かな学びができるよう協力してきました。子どもたちはこの実習船に乗って、九十九湾の地形を観察したり、海洋環境について学んだりしています」と、鈴木副センター長。さらには地元の保育園に通う子どもたちも、年に一度の乗船体験を楽しみにしているという。

「深海への挑戦、そして地域への貢献が、これからもこの実習船のテーマとなるでしょう」と小木曽職員。国内外の研究者、そして地域の人たちに、新しい「あおさぎ」は大きな存在感を持って活躍するに違いない。