上桧和田機会共同組合

谷田 猛様・誠様

- 地域 : 宮城黒川郡大和町

- 作物・作業 : 水稲(直播)

上桧和田機会共同組合

コストダウン・省力化の切り札としていま最も注目を集め、全国で栽培面積が増えている「鉄直(※1)」。

その普及をバックアップしているヤンマーでは、鉄直の播種作業を担うヤンマー湛水直播機STRG8の点播性能をさらに高めた、新湛水直播機ST8Gの開発を進めています。(※2)

今回は、宮城県のほぼ中央部に位置する黒川郡の「上桧和田(かみひわだ)機械共同組合」で本ほ場をお借りし、改良機の試験が行われるということで機械の仕上がり状況や鉄直のメリットなどについて、お話をうかがってきました。

谷田猛さんは、ご近所のお仲間4軒と上桧和田機械共同組合を組織、ご自身は組合長を務めておられる。現在は組合分と個人分、部分委託など、すべて合わせて現在の作付面積は約35ha(転作の大豆・ソバなど7haは除く)。その経営方針は非常に合理的かつ前向きで、早くから直播を導入しておられる。毎年移植から直播に転換していき、2013年頃からは水稲栽培のほぼ全面積が直播栽培に転換。しかもすべて食用米だ。当初導入したカルパーコーティング直播(以下、カルパー)は、すぐに講習会で勉強をしてコーティングマシンも導入。組合の倉庫で全工程の作業ができるようにしたのだという。

紆余曲折を経て、ヤンマーの湛水直播機STRG8と出会い、導入いただいた。そしてこのたびの改良機ST8Gの試験にも、2014年からご協力をいただいている。

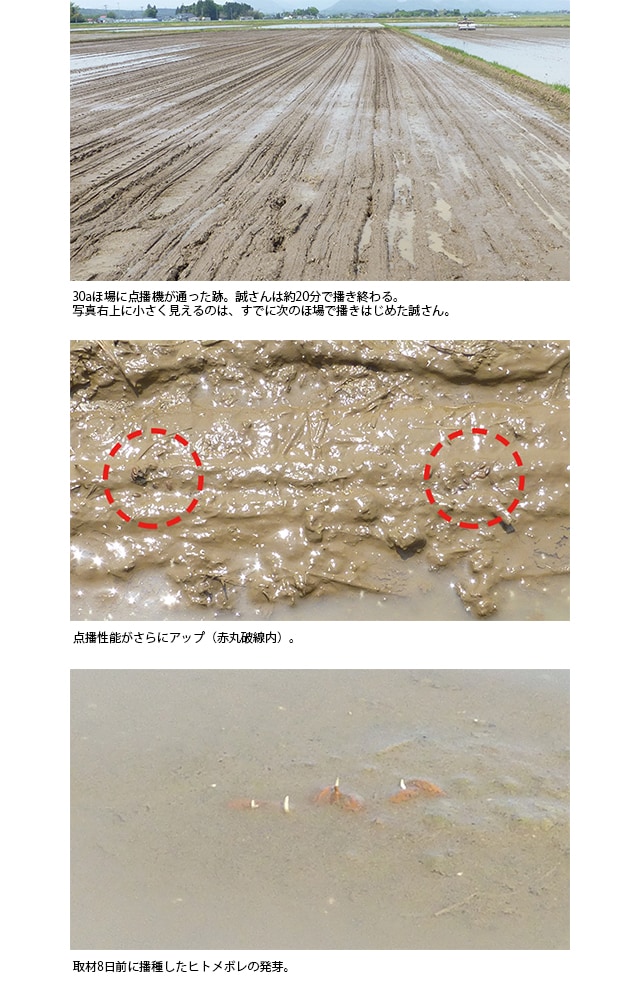

試験当日、朝から実作業をこなしておられたのは、猛さんの御子息で担い手の、誠さんだ。30aほ場を約20分のハイスピードで、見る見るうちに播き終えていく。通常、8条播きの場合、はじめの1行程はあぜに沿って空走りし、最後に回り播きする8条分を空けてから植えはじめるものだ。しかしプロ農家の誠さんは、自分のほ場を把握している上、目視で8条分を先読みするため、何の迷いもなくいきなり播きはじめる。しかもまったく止まらずに播いていくことから、実際に目の前で見ていると、20分より早く播き終えているように感じる。1日に5~7ha程度播種するというが、まさに数をこなした熟練の技だ。

まずは、これまでの経緯をうかがった。

「規模が大きくなって育苗ハウスが足りなくなったんで、直播を導入しようと考えました。それで、某メーカーの湛水直播機を2年ほど借りて、カルパーを試験導入したんです」。良いものはすぐに取り入れる主義だ。誠さんは普段、農業のほかに整体師として自営しておられるが、農繁期には予約のお客様を減らしたり、時間をずらしたり、やりくりをして同組合の中心的オペレータとして活躍しておられる。

「カルパーは良かったんですが、コーティングのタイミングが難しく、資材費もそんなに安くなかった。しかも、水分が残るハト胸状態でコーティングするから長く置いておけない。一度、10℃前後の保冷庫に入れて保管してみたんですが、発芽が止まらず、結局モヤシみたいになりました(笑)。それで初年度3ha、次年度5~6haと増やしていったんですけど、つくっては播き、つくっては播きで本当に忙しいんです。それでちょうど鉄直が出てきたので乗り換えました。これなら資材費は安いし、農閑期にコーティングできるんでほんとうに楽です」と、誠さん。

直播のメリットをさらに詳しくうかがうと「移植の頃はフレコンで土を買って、1時間に300枚播ける播種機を2台並べて、1日中播種作業をやりました。それがもう大変で…。僕らでも体が持たないんです(笑)。で、鉄直にしてからは、今年はコーティング作業だけでいうと、960kgをわずか6人・6時間で終わりました」。誠さんが、労力軽減や作業時間について語ると、「移植のときは人手も10人程度は必要だったんで、年寄りから子供、孫たちまで総動員してやりました。ですから人件費もかなりかかりましたね。それを直播にするとかなり減る。また鉄直にしてからはコストも1/3ぐらいに減りましたよ。土代も薬剤もかからないから、経費節減どころの話ではない」と、猛さんはコストメリットを強調する。コストと重労働と籾の保存性、鉄直はこれらすべてをクリアした。

ところが満を持して導入した鉄直も、初めはなかなか上手くいかなかった。機械が「条播機」だったからだ。

「実は、最初はカルパーのときと同じメーカーに頼んだんですが、鉄直用では条播機しかなかった。で、その機械で播いてみたんですが、条播は籾を一列に隙間なく播いていくので、生長すると互いにからまり合って倒伏しやすい。倒れるときはガサーッと壁みたいに倒れましたよ」と表情が曇る。またその後、ほかのメーカーに点播機があるというので講習会に行ったが、その機械はスピードが遅く、戦力というにはほど遠かったという。

「ウチらの規模で、今後も拡大していこうと思ったら、1日最低でも5ha以上の超高速作業ができないと難しいですね。もちろん機械は止めずに、昼食や休憩を交代でとりながらですが、1日に8時~17時の定時作業でも5ha、6時~18時までだと7haは播きますから」。さすがプロ農家、時間観念がしっかりしている。このような経緯を経て、その機械をあきらめ、たどり着いたのがヤンマーの点播機、湛水直播機STRG8だ。同機を2年間ほどお使いいただいたところ、今回の改良につながる新たな課題が見つかったのだ。

点播機であるSTRG8は、通常の使用では問題はないが、高速で播くと播種跡が進行方向に流れ、楕円形ぎみになることがあるという。誠さんのハイスピード作業を想像すると、それもうなずける。

「それでヤンマーさんに要望を出して、開発の人に来てもらったんです。そこから改良・試験を繰り返して、最終的に播種方式を変更することで、大幅に点播性能が向上しました」。昨年から今年にかけては、播種部のメンテナンス性を高めるなどの改良を施し、今回の最終ほ場試験となった。試験と言っても、実作業でガンガン使っているため、最終確認のようなものだ。次年度には、新湛水直播機ST8Gとしてデビューする。

「点播性能がもっと良くなれば、元々ヤンマーの機械はエンジンが良いから、何も気にすることなく、どんどん播けるようになりました。まぁ、私はもっと早くても良いと思ってますけど(笑)」と、誠さんに太鼓判を押していただいた。

この日、実際に播種されたほ場の跡を見ても、播種性能(形状)が改善されていることがよく分かる。直播は、現時点では、最も有効な省力化技術のひとつだ。そのため、谷田さんのようなプロ農家が導入することが多いが、播種性能(形状)のわずかな違いが、経営に直結しかねない。今回の改良で、播種性能(形状)が大幅にアップしたことで、よりプロ仕様になったともいえる。次年度の販売開始が楽しみだ。

「これからは、息子達にまかせたい」と微笑む猛さん。同組合も、新しい湛水直播機ST8Gと鉄直で規模拡大に、複合化にと、新たなビジョンに向かって進んで行っていただきたい。

稲株が太く成長するため、倒伏に強くなります。

点播栽培にすると、条播に比べて風通しが良く、苗の生育が良好になります。

取材の中で、プロ農家の誠さんに鉄直の成功率を高めるためのポイントを少しだけうかがった。もちろん地域性やほ場条件、経営方針などによって、この通りとはいかないため、各地域で出されている栽培マニュアルを基本にしていただきたいが、マニュアルでは分らないプロの技を参考にしていただきたい。

特に難しいところはありませんが、注意が必要なのは、鉄が酸化するときには熱が発生するということ。ウチでも、箱を積むとき、下の箱の籾と上の箱の底が接触して、温度が上がって煙が出たことがあります。またコーティング後に苗箱を並べて水を撒く(噴霧する)んですが、その加減を間違うと固まってしまって、苗箱大の“雷おこし”みたいになってしまいます。

私自身は毎年やって慣れていますけど、たまたま忙しくて慣れない人に任せると失敗する恐れもありますので、正しく伝えることが重要です。それから、浸種の積算温度は約60℃ですが、気温や播種日によっては浸種時間を調整して、場合によっては乾籾のままコーティングする場合もあります。

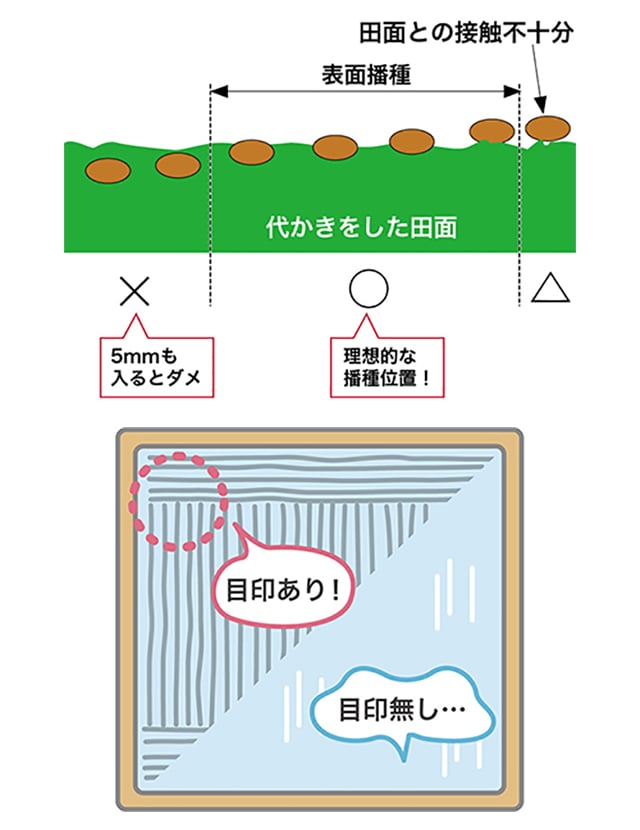

基本的に、あまり丁寧に代かきをしないということです。通常は30aのほ場だと、粗代かき①→粗代かき②→仕上げの2.5~3回(約75~90分)ですが、私は粗代かき→仕上げの2回(約45~60分)ですませます。

その理由は、トロトロにすると籾が土中に入ってしまい、発芽しない恐れがあるからです。5mmも入るとだめですね。また、私はちょっと粗い状態でロータリーの溝をわざと残しておき、それを目印にして植えはじめの位置を決めています。だから、すぐに植えはじめられるんです。それがトロトロだと目標は全然わからなくなる。それから表面播種は点播でも倒伏しやすいので、私は3kg/10a以上播かず、肥料もできるだけ減らしています。だから条播のように根元から倒れることがなく、たとえ倒れてもコンバインで収穫することができるんです。

1台の田植機で、田植え・湛水直播・除草・溝切りができる多目的作業機