代表取締役

海田 和廣 様

- 地域 : 福井県越前市

- 掲載年 : 2024年

- 作物・作業 : 水稲(37ha)/小麦とそば(輸作:17ha)/大豆(4ha)

福井県で農業と請負い防除を手掛ける「福井ヘリ&アグリサービス」。代表取締役の海田和廣さんは、およそ37haにおよぶ水田の水管理のために、自動水管理システム「水田ファーモ」を導入された。水管理の省力化が課題だったという海田さんを訪ね、水田ファーモ導入の効果をうかがった。

海田さんは建設業を営んでおられたが、地域で営まれている農業にも貢献したいと考え、1998年に無人ヘリの免許を取得して請負い防除に着手された。防除作業で農家と接するうちに農業への思いは高まり、やがて正式に防除と農業を手掛けられることとなった。建設業の頃にご家族で所有されていた10aのほ場は、引退された近隣農家からの請負いなどで拡大し、現在では58haにもなる。それだけのほ場を管理する苦労は想像に難くないが、とりわけ37haにおよぶ水田の水管理は、海田さんにとって近年の大きな課題になっていた。

「水管理はベテランの社員に任せきりだったのですが、その社員が引退してしまい、私が車で巡回しながらざっと確認するだけの状態になっていました。栽培時期の7~8月は午前に防除、午後にそばの播種で手がいっぱいになり、水管理だけに時間を割くのが難しい状況もあって、対策を考える必要がありました」。

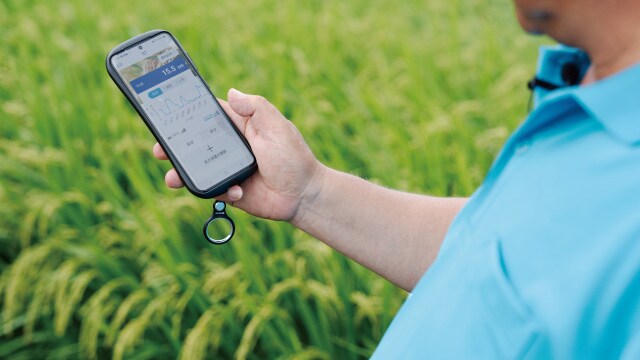

新たな水管理対策として海田さんが導入されたのが、取引先の紹介で知った「水田ファーモ」だ。水田ファーモを使えば、水田にセンサーを設置し、スマートフォンに専用アプリをインストールするだけで、いつでも手元で水位を確認できる。「当初は水管理の後任を据えることも考えたのですが、また誰かに任せきりの『人頼み』になることは避けたいと思いました。条件はふたつで、省力化できること、誰かひとりの仕事にしないこと。両方を考えて選んだのが水田ファーモでした」。

導入は2024年5月。夏の作業に現れた効果を海田さんはこう語る。「導入前は、ざっと見るだけで、全ての水田を回る必要がありましたが、導入後は、パソコンやスマートフォンで水位が低下している水田がわかるので、見回り先を絞れるようになりました。これが非常に大きなメリットで、水管理の時間が10分の1ほどに短縮され、ほかの作業にも余裕ができました。家族の目にも効果は明らかなようで、『水回りが楽になったみたいね』と言ってくれました。水田は複数の区画に分かれており、水田ファーモは各区画の基準になる位置に設置しています。特に水管理に注意が必要な品種のほ場にも設置して、丁寧な管理ができるようにもしています」。

導入の簡単さや、運用後のコストがかからない点も高く評価されている。「設置は軽量なセンサーを水田に差すだけで、とても簡単です。センサー上面にあるソーラーパネルで充電するので、電源ケーブルなども必要ありません。機器代のみで通信費などのランニングコストがかからないのも嬉しいところで、導入から運用まで、本当に手軽なシステムです」。

水田ファーモの価値は、水管理の省力化に留まらないという海田さん。「水田ファーモの導入で、社員の誰もが水管理に関われるようになりました。私を含めた全員で水田ファーモを使い、水管理を意識できるようにしています。水位を明確な数字で共有できるため、抽象的な指示や報告がなくなるのも重要です。ベテランの引退で水管理に支障が出たように、経験や勘に頼った『誰かにしかできない作業』があると、いずれ問題が起こります。これは当社の水管理だけでなく、農業そのものを維持していくためにも、重要な考え方ではないでしょうか」。また、「水田ファーモを使っていると、『センサーでは水位が低いが実際には深い場所もある』といった水田のクセも確認でき、将来の改良につなげることもできます」。

さらに、現在の水位だけでなく、継続的に水位データを蓄積できることにも価値があるという。「水位の履歴を残しておけば、水抜けのある場所なども見当をつけやすくなります。また、当社は農林水産省のJ-クレジット制度を利用するために中干し期間の延長に取り組んでいますが、こうした制度を利用する際、将来はデジタルデータが必須になることも考えられます。水田ファーモなら中干しをしていた証明になる具体的なデータが取れます。雨量のデータと重ねれば、さらに説得力のあるものになりますね」。いずれの評価点も、水管理の先を見据えたものだ。海田さんは「水田ファーモは将来への投資でもあります」と語る。

建設業から請負い防除・農業へと、常に経営者の立場で歩んでこられた海田さん。環境や地域社会への配慮がうかがえる事例をご紹介したい。循環型農業を掲げ、SDGs宣言をしている同社は、「水田から出たものは水田に返す」という理念のもとに固形燃料「モミガライト」を生産している。これは自然分解が遅く、水質汚染にもつながるとの指摘もあるもみ殻を燃料化したもので、灰をほ場に撒くことで土壌改良が期待でき、分解も早まる。これを通じた取り組みで、同社は福井県にSDGsパートナーとして認められた。また、就農当初、海田さんは福井ヘリ農舎で担い手農家と昼食を共にして関係を築いた。当時から地元農業の高齢化と担い手不足を見て、自身が支えようと決意されていたという。その思いと手腕が認められ、現在では地元農業の中心的な役割を果たされている。

同社にはご長男の利樹さんを始めとした若い世代も勤務されているが、そうした次代の担い手への継承も、すでに準備が進んでいる。「今の規模でも大変なところはありますが、将来的にはさらに30haほど増やす見込みです。整備が終われば社員に譲って独立させる計画で、既にその予定の若手がいます。次世代が農業を続けられる環境をつくるのも役目だと思っていますので、今後も水田ファーモのような先進機器を積極的に取り入れたいですね」。同社はInstagramでの発信にも取り組んでいるが、これは若手の声を取り入れたものだという。農業の進歩と素晴らしさを発信して、少しでも関心を高めたいとのことだ。来年は水田ファーモの設置場所を見直し、より適切なデータが取れるようにするという海田さん。きめ細かく環境や地域社会に配られるその視線は、常に未来にも向いている。

水管理の負担を大幅に軽減!水位センサーをほ場に設置し、アプリを開いてお手持ちのスマホから水位を確認できます。