代表取締役

津田 朋哉 様

- 地域 : 熊本県大津町

- 掲載年 : 2024年

- 作物・作業 : 飼料用トウモロコシ(45ha)

雄大な阿蘇の自然に囲まれた熊本県大津町で、代々酪農を営むつだ牧場。自給飼料の作業体系を一新することで、飼料の品質や生産効率の向上を実現。規模拡大にもつなげたその成功の秘訣をうかがうため、同社を訪れた。

つだ牧場は、代表である津田朋哉さんの曽祖父が1958年に創業し、その後祖父から母の恵美さんへと受け継がれてきた。1998年には、恵美さんがさらなる収益拡大を目指して法人化され、代々受け継がれてきた土地を活用して約70頭だった乳牛の頭数を約250頭まで増やされた。家族経営のため、当時恵美さんは長男の朋哉さんと次男の優人さん、三男の稜平さんの3兄弟を育てながら、酪農の経営を精力的にこなし、幼い頃からその姿を見て育った朋哉さんたちも「いつかは継ぐもの」と考えておられたという。

朋哉さんは、将来の就農を見据えて東京の大学で経営を学んだ後、JAで5年間勤務し営農の知識を身につけられた。2021年に大津町に戻り、現在は社長の朋哉さんが経営を、優人さんが飼料の栽培から収穫までを、稜平さんが牛舎での作業を担当し、ご両親はサポートにまわり家族で力を合わせてつだ牧場を運営されている。

大津町の近辺は土地が豊富にあるため飼料を自給する農家が多く、つだ牧場でも長年にわたって播種から収穫までの作業を行い、自給飼料を生産してきた。嗜好性の高いおいしい飼料であれば牛がよく食べ乳量も増えるため、適期収穫による高品質な飼料生産にこだわっておられる。収穫作業には、ジョンディアトラクターのJD-6Mを恵美さんの代から導入され、「操作が楽だし、乗り心地が良くて疲れない」と評価いただいている。しかし、収穫後の作業の効率化が長年の課題となっていた。収穫した飼料は、バンカーサイロに詰めてホイルローダーで踏み固め、ビニールをかぶせた上からタイヤや土のうを並べて保管する。密閉しなければカビが生えて品質が落ちるためだ。「牧場での作業が終わった後に、みんなで集まって土のうを担いで乗せるんです。収穫期はこれが10日ほど続くのですが、夏場は炎天下での作業になるので疲れきっていました」と恵美さん。労力をかけて作業をしても、カラスにビニールを突かれて空気が入り、カビが生えてしまうので、サイロの両端や表面の飼料はいつも廃棄処分せざるをえなかった。

特に、牛と日々接する稜平さんは、「新鮮でおいしい飼料を食べさせたい」と品質が落ちたものは食べさせない。「私たちからすればまだ食べさせられるだろうと思っても、『これはあげないで』と全部廃棄します」。恵美さんも感心するほどの稜平さんの厳しい目が、つだ牧場の乳量と品質を高めていることは間違いない。だからこそ、作業体系の改善による飼料づくりの効率化と品質の向上が課題だった。

この課題を解決するきっかけとなったのが約6年前、以前から相談していたヤンマーの担当者から、飼料を圧縮梱包できるマルチコンパクターMP2000を紹介されたことだった。恵美さんはまず、バンカーサイロに入りきらない飼料のラッピング作業だけをヤンマーアグリジャパンに委託された。「一度試してみようかという軽い気持ちでしたが、食欲の落ちる夏場でも食べてくれるし、乳もよく出してくれるし、バンカーサイロの飼料とは比べ物にならないくらいの差が出ました」。

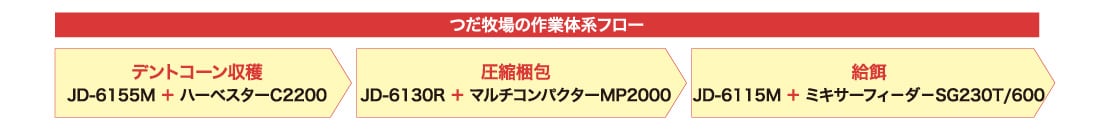

品質の高さを実感され、2年前にMP2000を導入。現在はJD-6155MとハーベスターC2200でデントコーンを収穫、JD-6130RとMP2000で圧縮梱包、JD-6115MとミキサーフィーダーSG230T/600で給餌と、効率的な作業体系を確立されている。飼料の品質も上がり、1頭が1日に出す乳量は約1~2キロ増加した。

「ラッピング飼料だと、カラスが突ついてもその部分だけを取り除けば後は全く腐っていないので、廃棄もほとんどなくなったんですよ」。以前は、収穫時期になると牛舎を担当する稜平さんもバンカーサイロでの作業を手伝っておられたが、今は牛の世話に専念できるようになった。最大のメリットは、規模拡大につながったことだろう。これまではバンカーサイロの容量に合わせて飼料をセーブしながら生産してきたが、ラッピング飼料は屋外保管ができるのでスペースを気にすることなく生産でき、広域での販売も可能になる。同年に25haから45haへと作付面積を大きく拡大し、他の酪農家への販売も始めたことで収益アップにつながった。「品質が良いと実感していたから、自信を持って販売できたんです。販売先の農家の方にも『あの飼料はいいね』と満足してもらっています」と恵美さんも笑顔だ。

自給飼料の生産は、畑で堆肥を処理するにも有効な方法だが、デントコーンの栽培だけでは連作障害が起こるため、つだ牧場では長らく地域のキャベツ農家との連携で輪作体系を取っている。これまでは、1軒の農家と連携して25haのうち2~3haで輪作していたが、現在の作業体系になって作付面積が拡大したことに伴い、複数の農家と連携し45haのうち10haのほ場で輪作できるようになった。

「デントコーンの収量が増える春はつだ牧場が広い面積を使い、秋はキャベツ農家が広く使えるようにして、お互い高い反収で効率的に栽培できるようにしています」と朋哉さん。キャベツ農家も、栽培前の雑草の処理が不要になったと喜んでおり、win-winの関係が築かれている。つだ牧場の二期作の取り組みを知った別のキャベツ農家からも「ほ場を使ってほしい」という声がかかっているそうだ。朋哉さんは農業団体や行政の会議などにも積極的に参加し、地域の農家との関係性を大事にしておられる。今後も連携が広がっていきそうだ。

朋哉さんが社長に就任してから機械や設備への投資が加速し、優人さんと稜平さんがそれぞれの作業に専念できるようになり生産効率が高まったことで、つだ牧場の経営に勢いが増している。「就農前は酪農業界の景気が良かったので、経営も楽だろうと思っていたら、帰ってきた途端に餌などのコストが高くなりました。厳しい時こそ設備投資をしないと会社は成長しません」と力強く語る朋哉さん。経営を学んできた朋哉さんだからこその、攻めの営農だ。近々、規模拡大に伴い新たなJD-6Rの導入も予定されている。

今後のビジョンをお聞きすると、「地域の酪農家や畜産農家でも高齢化や人手不足が進んでいて、自給飼料の生産までは手が回らないという話を聞くようになりました。私たちのような若手農家が、他の農家の飼料も生産して販売する形がこれから主流になっていくと思います。私たちも飼料生産を担い、耕作面積の拡大を図っていきたいですね」と朋哉さん。兄弟3人で、今後も地域の農業を支えていかれるだろう。

世界での実績を誇る信頼のブランド”ジョンディア”から、自動操舵を標準装備したトラクターが登場。