理事長

松本 武美様

- 地域 : 京都府南丹市

- 掲載年 : 2022年

- 作物・作業 : 米(21ha)/小豆(2.5ha)

水田の水管理は手間と時間がかかり、とくに夏の炎天下での管理作業は過酷そのもの。そんな課題を解決しようと、水田水管理省力化システム「水まわりゲートくん」遠隔設定型を京都府南丹市で初めて導入されたのが、農事組合法人「木喰の郷 もろはた」だ。今回は、理事長の松本武美さんに導入の経緯や効果についてうかがった。

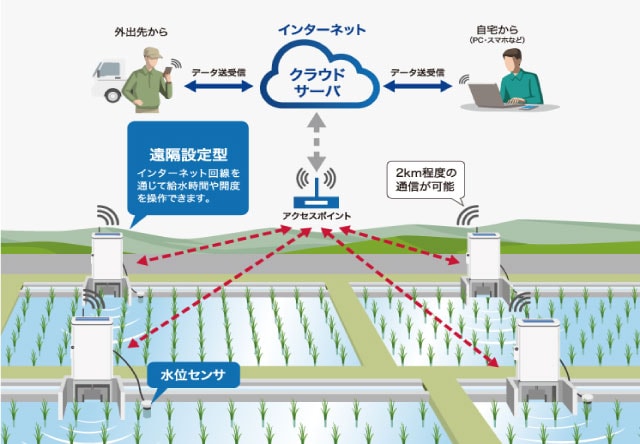

はじめに、「水まわりゲートくん」の仕組みを簡単に見ておこう(図1)。「水まわりゲートくん」とは、ICT技術を活用し、水田の水管理を自動化・省力化するシステムのことで、給水周期や時間、ゲートの開度などをタイマー設定しておくと、設定した時間にゲートが開いて給水し、上限に達すればゲートを閉じて止水するという機器だ。

「木喰の郷 もろはた(以下、同法人)」が早々にこの水管理システムの導入へと踏み切ったのには切実な事情があった。もともと同法人は、1993年からはじまった府営ほ場整備事業をきっかけに、狭小農地から大規模区画農地への再生を目指して立ち上げた集落営農集団が前身だ。当時から集落では、土地利用型農業を目指すには、地域全体で法人化した方が効率的で将来性があると考えられていた。これに集落の農家48軒が賛同し、2009年に農事組合法人が設立された。以来、府営ほ場整備事業で集約化された1ha規模の区画ほ場21枚を、米や小豆を中心に法人主体で栽培している。

しかし設立から10年が経過した頃から人員の高齢化と人手不足が深刻になってきた。現在は、大区画のほ場を、松本さんら60~70代中心の理事5名、女性作業部会10名、オペレータ部会15名で担っている。ただし、オペレータは兼業のため、いつでも作業できるわけではないのが実情だ。

以前から、省力化を図るため、ヤンマーのエコトラEG76や汎用コンバイン、レベラーなど大型機械を積極的に揃え、2020年には直進アシスト田植機も導入された。機械作業はオペレータに任せられるが、管理業務全般は理事の役割で、なかでも水管理はかなり負荷がかかり、作業負担の軽減が急務になっていたという。「真夏の炎天下での水管理はとくにきついです。全てのほ場を毎朝1回見に行き、水が足りなければ水門を開け、夕方もう1回見廻って水が入っていたら水門を閉める。手間と時間がかかり、夏場は熱中症も心配でした。しかも腰をかがめて手動で行うので体力的にも大変でした」と、当時を振り返られた。

そんな折、普段から情報交換している仲間から水管理システムが開発されたことを聞き、ヤンマー担当から説明を受け、2021年6月上旬に、「水まわりゲートくん」を大区画ほ場7枚に1基ずつ設置された。

「導入してから間もないですが、確かに便利で、手間はほぼゼロです。現場に出かけての水管理から解放され、とても楽になりました。熱中症も予防できて大変助かります。『水まわりゲートくん』は、私たちが目指す省力化と人件費の低減に合致していますし、操作も簡単でありがたいですね!」と、早くも効果を実感されている。

また、「とくにすばらしい仕組みだと思うのは、給水計画や運転状況、機器の異常などのデータをパソコンやスマートフォンを使って、いつでも、どこからでも確認することができ、情報を共有し合えることです。今やほ場の水管理は『水まわりゲートくん』にお任せで、毎朝事務所から7基の稼動状態をパソコンで見るのが日課です。スマートフォンでもデータを見ることができるので、外出先でチェックしたり、会社勤めの人は職場でも確認してくれています」と大変満足いただいている。

省力化やデータ管理以外にもメリットがあるのかうかがってみた。「基本的に、田植え直後は『水まわりゲートくん』7基とも、運転時間を朝8時~夜8時、ゲートの開度は50%に設定していますが、ほ場ごとの土質や品種の違い、栽培ステージなどによって、適切な水位がそれぞれ異なってきます。それが『水まわりゲートくん』なら、現場に出かけなくても必要に応じてパソコンやスマートフォンから設定をコントロールできるので大変楽です。また、適正な水管理ができると当然生育が良くなり、品質や収量も向上すると思います」と期待が高まる。

ほかにも、用水のムダ遣いがなくなったという。「以前は、ほ場が満水になっているのに水門を閉め忘れて水が流し放しになっていることがありました。それが今は『水まわりゲートくん』がきっちり管理してくれているので水を無駄にすることがないし、下流の農家の方々にも水量が減ったり、水の勢いがなくなったといった迷惑をかけなくなりました。環境保全にもつながるので、すばらしいと思います」。

同法人では米問屋や外食産業などの取引先の要望に応えて、ヒノヒカリ、ミルキークイーンを中心に他品種も栽培している。「安定した経営のために、米の販路拡大に力を入れています。味が良いと評価して買ってくれるお客様を大事にし、ニーズに合わせた米づくりを行い、注文をたくさんもらえるようにしていきたいです。今後は、さらに作離れが進み栽培面積が増えることを考えると、残りのほ場にも『水まわりゲートくん』が必要になってきます。

すぐにとはいかなくても、順次導入していければと思っています。おいしいお米をつくるには水管理が基本。これからも『水まわりゲートくん』を使いこなして、地域農業を守るために質の高い米づくりに取り組んでいきたいです」と力を込める松本さん。将来の法人を支える次の世代のためにも、これからのスマート農業に夢を託されている。

給水周期・時間・開度を細かく設定でき、農作業の負担が軽減できます。