ごちそう!家庭菜園 「畑」で野菜栽培 イチゴ

主な品種

宝交早生

栽培のポイント

私たちが食べている果実は「花床(花托)」と呼ばれる花のつけ根の部分が、肥大・発達したものです。

9月中旬から10~17℃の低温、12時間程度の日照で花芽分化が始まり、10月中下旬に形成されます。

その後、休眠し、必ず5℃以下の低温に400~500時間程度あわせないと、いくら適温を与えても開花・結実しません。

相性の良い作物で、農薬を抑えた野菜づくり!

一緒に植えると相性の良い作物

- ネギ

- ランナーが伸びて根を張ったところにネギを植えると、センチュウ類の繁殖を抑え、イチゴの生育が良くなります。

- ボリジ(ハーブ)

- ボリジを混植すると、ミツバチが集まってきてイチゴの受粉が確実になり、収量アップに役立ちます。

一緒に植えると相性の悪い作物

- キャベツ

- タイム(ハーブ)

- ローズマリー(ハーブ)

- ミント(ハーブ)

育苗

- トンネルや露地でイチゴを栽培する場合は、ハウス用の品種(とよのか、とちおとめ等)より、露地栽培にあった宝交早生などの品種を選びましょう。

- 育苗は仮植育苗と無仮植育苗があります。どちらも5月以降に収穫後の株で生育の良いものを選び、広いうねに移植します。

7月下旬ぐらいから発生したランナーを等間隔に誘引して、子苗の発生を揃えます。 - イチゴの茎はクラウンと呼ばれ、生長点はクラウンの頂部とえき芽(わき芽)にあります。花芽は最初に頂部にでき、続いてえき芽の花芽が分化して花房に発達します。

花芽分化は9月中旬頃から始まり、10月中下旬に形成されます。

- 本ぽに定植する苗は、8月上~中旬に発生した若苗で、1株の親から20~30本ぐらい発生させます。仮植育苗は8月下旬に仮植えしますが、無仮植育苗は親株を取り除き、ランナーを切っておきます。

10月上旬、本葉4~5枚ほどの苗に仕上げます。

畑の準備・元肥

元肥は堆肥とともに、うねの中心深層部に施用します。

イチゴは肥料に弱く、濃度障害が発生しやすいので、元肥は油かすを主体に10m²当たり2kg程度を施します。

定植

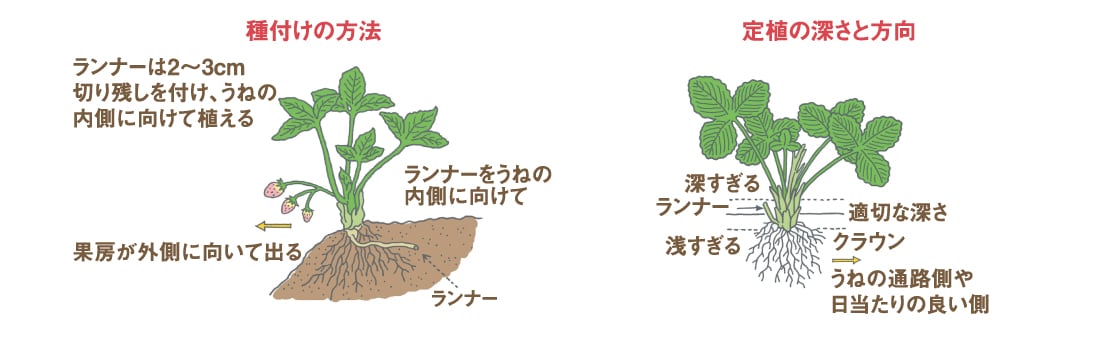

- 花芽分化の終わった10月中下旬、うね幅1.2m、株間20cm、2条植えにします。

- 苗は、大小に仕分けして苗質を揃え、花房がランナーの反対側に発生しますので、花房が通路側に出るよう浅植えします。

深植えしないことが大切で、クラウンを露出させて植付けます。 - 活着を早めるため定植の1~2日前、うね全体に十分かん水しておきます。

定植後の管理

- 植え傷みを少なくするため、かん水に努めます。定植時の古葉を摘除し、側芽が発生すれば芽かきを行います。

- 老化した苗は12月頃に不時出蕾が出やすく、出た場合は摘み取ります。

- 追肥は1月に油かす10m²当たり1kg程度を与えます。

- 2月頃、うね全体に黒マルチを敷きその後、イチゴの株を丁寧に引き出します。3月上旬にトンネルがけし、保温します。

収穫

イチゴは虫媒によって、受粉が行われ、開花から成熟までの積算温度は約600℃、開花から35~45日で収穫できます。

4月下旬から5月にかけて、収穫期に入りますが、日中、高温時に収穫すると果実の傷みがはげしく、甘みも低下しますので、収穫は早朝に行いましょう。

ワンポイントアドバイス

開花から成熟までの期間や、果実の大きさ、色などには、温度が影響します。

美しく、おいしいイチゴを収穫するためには、昼温20℃、夜温6~7℃が必要で、しかも、まんべんなく光が当たることが大切です。